Шизофрения, клиника и патогенез

- Возрастные изменения клиники

- Исследование нарушений психических (познавательных) процессов

- Исследование электрической активности мозга

- Клиника

- Общепатологические исследования

- Патоморфологические исследования

- Симптоматология и нозология

- Эпидемиология

Представляемая вниманию читателя монография написана группой авторов, каждый из которых возглавляет самостоятельные исследовательские коллективы Института психиатрии Академии медицинских наук СССР, занятого изучением различных аспектов проблемы шизофрении. В настоящее время эта проблема настолько разрослась, возникло такое множество направлений в изучении болезни, что для одного исследователя достаточно глубокое осмысление всей проблемы становится чрезвычайно трудной задачей.

В связи с этим дальнейшее успешное развитие учения о шизофрении требует привлечения больших исследовательских сил, крупных коллективов, состоящих из специалистов, хорошо подготовленных в различных областях медицины и биологии.

Большинство психиатров, посвятивших свой труд изучению проблемы шизофрении, понимает, что ее решение не может быть достигнуто на пути частных, изолированных исследований. В настоящее время оставлены наивные попытки объяснить природу этого заболевания фрагментарными односторонними гипотезами. Становится все более очевидной необходимость осуществления мульти-дисциплинарных исследований для изучения проявлений болезни на различных уровнях организации биологических систем.

Такого рода исследования были проведены в 1962—1967 гг. в Институте психиатрии АМН СССР.

В соответствии с программой выполненных исследований в книге представлены новые данные в области симптоматологии, клиники, патопсихологии, эпидемиологии шизофрении, результаты нейрофизиологических, генетических и патоморфологических исследований этого заболевания.

Необходимо отметить, что авторы не ставили своей задачей дать исчерпывающий, фотографический анализ современного состояния учения о шизофрении. Гораздо более важным нам представлялось обсудить и обобщить факты, которые могли бы в будущем явиться основой для построения единой интегративной теории шизофрении.

В свете этого особую важность приобретают результаты клинического изучения этого заболевания, основной задачей которого являлось установление наиболее общих закономерностей развития психопатологических нарушений и закономерностей различных форм течения шизофрении. Мы отдаем себе отчет в том, что многие положения, изложенные в этом разделе монографии, не являются общепризнанными и разделяются не всеми. И хотя уже сейчас можно предвидеть возможные возражения наших оппонентов, мы хотели бы подчеркнуть, что приведенные в книге факты являются клинической реальностью.

Они были получены в результате многолетних кропотливых исследований большого коллектива психиатров-клиницистов. Вместе с тем значительный опыт клинического изучения шизофрении заставляет нас проявлять большую осторожность в оценке конечных результатов. Некоторые из выдвигавшихся ранее гипотез после тщательной и всесторонней проверки пришлось отбросить; не удалось получить достаточно воспроизводимых данных в отношении целого ряда ранее полученных результатов; наконец, многие ив замыслов вообще пока не удалось реализовать в конкретных клинических исследованиях.

Изучение природы шизофрении тесно связано с такими общими вопросами современной биологии и физиологии, как химическая регуляция поведения человека, генетическая детерминированность психической деятельности и ее нарушений, закономерности иммуногенеза и многие другие. Успехи в изучении всех этих проблем будут способствовать познанию сущности шизофрении. Без большого риска ошибиться можно утверждать, что решение этой проблемы будет достигнуто именно на пути биологического изучения болезни.

В этом направлении намечается много различных подходов, каждый из которых образует самостоятельный раздел исследований. Хотя проблема этиологии и патогенеза шизофрении еще далека от своего окончательного разрешения, уже становятся ясными те направления, которые могут привести нас к пониманию сущности заболевания. Основным результатом, полученным именно в этих направлениях изучения шизофрении, посвящен раздел биологических исследований настоящей монографии.

Эта книга предназначается для научных работников и врачей-психиатров, которые хотели бы познакомиться с различными аспектами современных исследований шизофрении. Хочется надеяться, что этот труд привлечет также внимание представителей смежных дисциплин (биологов, биохимиков, иммунологов, генетиков и др. и будет стимулировать их интерес к изучению природы психических болезней.

Мы были бы искренне признательны тем, кто, пожертвовав своим временем, прочтет настоящую книгу и выскажет свои критические замечания, касающиеся существа затронутых в ней вопросов.

«Шизофрения, клиника и патогенез»,

под ред. А.В. Снежневского

Сравнивая наши данные с материалами, опубликованными в литературе, можно сказать, что найденные изменения соответствуют описанию различных авторов фазы тревоги адаптационного синдрома (Romani, Kratzsh, Rothballer, Miline, Frulung, Финкель и др.). В упомянутых работах стрессорами являлись такие факторы, как лучевая энергия, звуковые, оптические или болевые раздражители, а также эмоциональные воздействия. Повышение активности гипоталамических ядер у животных первой…

Исследования Ю. В. Савулева были направлены на изучение ультраструктурных изменений в нейроне экспериментальных крыс. В частности, учитывая, что наиболее лабильными компонентами нейрона являются тигроид и митохондрии, он исследовал особенности ультраструктурных изменений именно этих образований, являющихся синтетическим и энергетическим аппаратами нервной клетки. В первой группе животных зернистый эндоплазматический ретикулум (тигроид) в нервных клетках коры головного мозга…

Третий тип эргастоплазмы нейронов характеризовался наличием обширных осмиофобных цистерн, занимавших основную часть цитоплазмы, в то время как гранулярная часть тигроида была сосредоточена перинуклеарно и представлена канальцами плотно набитыми рибосомами. Обращало на себя внимание большое количество округлых цистерн гладкого эндоплазматического ретикулума. Ядро клетки в этих нейронах отличалось плотным и равномерным распределением гранул кариоплазмы. Указанные изменения, происходившие…

При введении сыворотки крови больных периодической шизофренией также наблюдалось два типа митохондрий. Первый тип почти не отличался от контроля и характеризовался большим количеством плотно расположенных и параллельно ориентированных крист; в то же время второй тип митохондрий отличался резкими дистрофическими изменениями. Оболочка лишь местами сохраняла двухслойность и становилась извилистой. От крист оставались только небольшие радиально направленные…

Изучая наиболее существенные изменения в головном мозгу экспериментальных животных, можно заметить, что и здесь во многом определяющим гистопатологическую картину в целом является дисциркуляторный синдром (нарушение кровенаполнения, тонуса и проницаемости сосудов). Это сводилось к тому, что застойное полнокровие чаще и интенсивнее было выражено в первой и особенно во второй группе крыс, в то время как в…

Установлено, что боковые придатки дендритов являются афферентным аппаратом нервной клетки. Благодаря шипикам расширяется поверхность нейрона и обеспечивается значительное увеличение контактов между нейронами в форме аксодендритических и аксосоматических связей (С. А. Саркисов). Экспериментальнофизиологически показано, что выработка условных рефлексов совпадает с периодом появления шипиков на верхушечных дендритах нервных клеток коры (А. М. Иваницкий). Кроме того, экспериментальные исследования…

Установлено также, что клетки с центральным хроматолизом могут сохраняться в течение нескольких лет (П. Е. Снесарев). Следовательно, возможны различныеисходы, длительно растянутые во времени. Каким образом можно представить себе нарушение проводимости в нервных клетках коры головного мозга при шизофрении? Во-первых, следует учесть данные патоморфологии нервных волокон, в частности радиарных и тангенциальных, территориально обычно совпадающих с максимальной…

При изучении головного мозга 100 кроликов лишь 21 был пригоден для анализа полученных изменений в мозгу, так как у 79 был обнаружен «спонтанный» менингоэнцефалит. Таким образом, кролики были распределены на три группы по 7 животных в каждой: кролики, получавшие сыворотку здоровых доноров; животные, которым вводилась сыворотка больных с периодическим типом течения шизофрении; животные, получавшие сыворотку…

В третьей группе животных патоморфологические нарушения во внутренних органах оказались наиболее выраженными. У всех кроликов этой группы отмечалось резкое венозное и капиллярное полнокровие, как правило, обнаруживались периваскулярные, нередко множественные кровоизлияния. Особенно часто в этой группе были геморрагии в желудочно-кишечном тракте (слизистая и серозная оболочка дивертикула кишечника). У всех животных имел место гемолиз: в венозных и…

Количество РНК в нервных клетках коры незначительно уменьшалось по сравнению с интактными животными. Особенно это было заметно в клетках II и III слоев. Повышенное содержание РНК встречалось изредка в клетках V слоя (М. Б. Николаева). В зрительном бугре и полосатом теле лишь иногда выявлялись нервные клетки с вакуолизацией и набуханием цитоплазмы и единичные клеткитени. В…

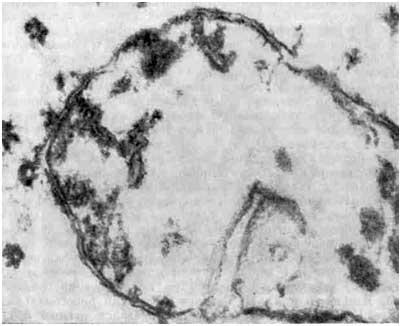

Дистония сосуда в коре головного мозга. Распад аргирофильного вещества Импрегнация по Снесареву, увеличение Х600. В третьей группе у 5 из 7 кроликов вместо застойного полнокровия, свойственного предыдущим группам, обнаружено отчетливое малокровие мозга, у 2 — незначительное полнокровие. В этой группе намного интенсивнее были выражены нарушения тонуса и проницаемости сосудистых стенок. Последнее морфологически проявлялось грубыми деструктивными…

У интактных кроликов клетки супраоптического и паравентрикулярного ядер содержали большое количество зерен нейросекрета и умеренное его количество по ходу волокон. Встречались единичные клетки в состоянии вакуолизации. В нейрогипофизе аксоны, содержавшие нейросекрет, образовывали густую сеть вокруг капилляров. Нейросекрет накапливался здесь в виде множества зерен, четкообразно располагавшихся по ходу волокон, или они формировались в обширные скопления —…