Патоморфологические исследования

Современная нейропатоморфология изучает болезнь в динамике, в причинной обусловленности, используя не только старые классические методы исследования (описания и сравнения) макро и микроскопических структур, а в настоящее время и субмикроскопических структур, но и экспериментально-морфологический метод, а также большой арсенал средств химии и физики, например, такие, как гистохимия, люминесцентная микроскопия, гисторадиография и некоторые другие.

Поэтому глубоко прав И. В. Давыдовский, указывающий, что современный патоморфолог изучает не просто изменения при тех или иных болезнях, а болезнь как таковую в ее развитии. Несмотря на определенные успехи в разработке патологической анатомии психозов, до сих пор нельзя сказать, что при всех психических болезнях имеется достаточно очерченная патоморфологическая картина головного мозга.

Более того при многих заболеваниях патологоанатом далеко не всегда имеет основание лишь по материалам вскрытия и результатам микроскопического исследования с определенностью высказаться о том или ином диагнозе психического заболевания.

Сказанное прежде всего и больше всего имеет отношение к шизофрении, взгляды на патологическую анатомию которой вплоть. до настоящего времени противоречивы: от полного отрицания наличия каких бы то ни было типичных патологических находок: до утверждения, что при этом заболевании имеется комплекс определенных, характерных или типичных макро и микроскопических изменений со стороны различных тканевых структур головного мозга, некоторых внутренних органов и желез внутренней секреции, и что эти данные позволяют установить диагноз.

Мы полагаем, что первая и вторая точки зрения недостаточно правомерны и что современный уровень знаний, позволяет говорить о патоморфологии шизофрении лишь в клинико-анатомическом аспекте, т. е. рассматривать обнаруживаемые изменения в головном мозгу и внутренних органах в единстве с клиническими данными.

Всестороннее изучение морфологических изменений (особенностей патоморфогенеза) головного мозга при шизофрении в тесной связи с клиникой этого заболевания и материалами других лабораторных исследований играет существенную роль в выяснении патобиологических основ этиологии и патогенеза, а также способствует уточнению клинических границ этого полиморфного и все еще недостаточно четко очерченного заболевания с внешне сходными патологическими состояниями.

«Шизофрения, клиника и патогенез»,

под ред. А.В. Снежневского

Исследования Ю. В. Савулева были направлены на изучение ультраструктурных изменений в нейроне экспериментальных крыс. В частности, учитывая, что наиболее лабильными компонентами нейрона являются тигроид и митохондрии, он исследовал особенности ультраструктурных изменений именно этих образований, являющихся синтетическим и энергетическим аппаратами нервной клетки. В первой группе животных зернистый эндоплазматический ретикулум (тигроид) в нервных клетках коры головного мозга…

Третий тип эргастоплазмы нейронов характеризовался наличием обширных осмиофобных цистерн, занимавших основную часть цитоплазмы, в то время как гранулярная часть тигроида была сосредоточена перинуклеарно и представлена канальцами плотно набитыми рибосомами. Обращало на себя внимание большое количество округлых цистерн гладкого эндоплазматического ретикулума. Ядро клетки в этих нейронах отличалось плотным и равномерным распределением гранул кариоплазмы. Указанные изменения, происходившие…

При введении сыворотки крови больных периодической шизофренией также наблюдалось два типа митохондрий. Первый тип почти не отличался от контроля и характеризовался большим количеством плотно расположенных и параллельно ориентированных крист; в то же время второй тип митохондрий отличался резкими дистрофическими изменениями. Оболочка лишь местами сохраняла двухслойность и становилась извилистой. От крист оставались только небольшие радиально направленные…

Изучая наиболее существенные изменения в головном мозгу экспериментальных животных, можно заметить, что и здесь во многом определяющим гистопатологическую картину в целом является дисциркуляторный синдром (нарушение кровенаполнения, тонуса и проницаемости сосудов). Это сводилось к тому, что застойное полнокровие чаще и интенсивнее было выражено в первой и особенно во второй группе крыс, в то время как в…

Сравнивая наши данные с материалами, опубликованными в литературе, можно сказать, что найденные изменения соответствуют описанию различных авторов фазы тревоги адаптационного синдрома (Romani, Kratzsh, Rothballer, Miline, Frulung, Финкель и др.). В упомянутых работах стрессорами являлись такие факторы, как лучевая энергия, звуковые, оптические или болевые раздражители, а также эмоциональные воздействия. Повышение активности гипоталамических ядер у животных первой…

Установлено также, что клетки с центральным хроматолизом могут сохраняться в течение нескольких лет (П. Е. Снесарев). Следовательно, возможны различныеисходы, длительно растянутые во времени. Каким образом можно представить себе нарушение проводимости в нервных клетках коры головного мозга при шизофрении? Во-первых, следует учесть данные патоморфологии нервных волокон, в частности радиарных и тангенциальных, территориально обычно совпадающих с максимальной…

При изучении головного мозга 100 кроликов лишь 21 был пригоден для анализа полученных изменений в мозгу, так как у 79 был обнаружен «спонтанный» менингоэнцефалит. Таким образом, кролики были распределены на три группы по 7 животных в каждой: кролики, получавшие сыворотку здоровых доноров; животные, которым вводилась сыворотка больных с периодическим типом течения шизофрении; животные, получавшие сыворотку…

В третьей группе животных патоморфологические нарушения во внутренних органах оказались наиболее выраженными. У всех кроликов этой группы отмечалось резкое венозное и капиллярное полнокровие, как правило, обнаруживались периваскулярные, нередко множественные кровоизлияния. Особенно часто в этой группе были геморрагии в желудочно-кишечном тракте (слизистая и серозная оболочка дивертикула кишечника). У всех животных имел место гемолиз: в венозных и…

Количество РНК в нервных клетках коры незначительно уменьшалось по сравнению с интактными животными. Особенно это было заметно в клетках II и III слоев. Повышенное содержание РНК встречалось изредка в клетках V слоя (М. Б. Николаева). В зрительном бугре и полосатом теле лишь иногда выявлялись нервные клетки с вакуолизацией и набуханием цитоплазмы и единичные клеткитени. В…

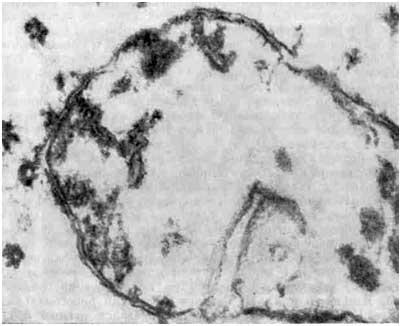

Дистония сосуда в коре головного мозга. Распад аргирофильного вещества Импрегнация по Снесареву, увеличение Х600. В третьей группе у 5 из 7 кроликов вместо застойного полнокровия, свойственного предыдущим группам, обнаружено отчетливое малокровие мозга, у 2 — незначительное полнокровие. В этой группе намного интенсивнее были выражены нарушения тонуса и проницаемости сосудистых стенок. Последнее морфологически проявлялось грубыми деструктивными…

У интактных кроликов клетки супраоптического и паравентрикулярного ядер содержали большое количество зерен нейросекрета и умеренное его количество по ходу волокон. Встречались единичные клетки в состоянии вакуолизации. В нейрогипофизе аксоны, содержавшие нейросекрет, образовывали густую сеть вокруг капилляров. Нейросекрет накапливался здесь в виде множества зерен, четкообразно располагавшихся по ходу волокон, или они формировались в обширные скопления —…

При электронномикроскопическом исследовании аденогипофиза (И. И. Глезер) у животных второй и третьей групп обнаруживался резкий сдвиг в сторону уменьшения количества и размеров зимогенных гранул. Особенно это касалось оксифильных клеток. Во второй группе вообще не выявлялись типичные оксифильные и базофильные клетки, ибо все клетки на электроннограммах имели вид хромофобных элементов с признаками изменения мембранных структур эндоплазматической…