Лечение

Лечение следует начинать сразу же с момента установления диагноза, в догоспитальный период или после поступления в больницу, с целью предупреждения прогрессирования ишемии. Для профилактики развития продолженного тромбоза вводят внутривенно 10 000 ЕД гепарина.

С целью раскрытия коллатералей и уменьшения артериоспазма вводят внутривенно или внутримышечно 4 мл но-шпы, 2 мл папаверина или галидора, обезболивающие средства (2% раствор промедола и димедрола по 1 мл), для улучшения общей гемодинамики — внутривенно сердечные гликозиды (1 мл 0,06% раствора коргликона или 0,5—1 мл 0,05% раствора строфантина).

Выбор метода лечения

Тактика лечения зависит в первую очередь от степени ишемического поражения тканей конечности и общего состояния больного. Клинический опыт показывает, что операция может быть эффективной через 12—24 ч и даже спустя несколько суток и недель с момента эмболии, если не развились необратимые изменения тканей. Поэтому фактору времени с момента острой артериальной эмболии в настоящее время не придают решающего значения.

При выборе метода лечения следует также учитывать, что полное восстановление функции конечности возможно только с восстановлением магистрального кровотока. Под влиянием антикоагулянтов и фибринолитических средств не происходит лизиса эмбола, поскольку последний представляет собой обычно организованный тромб.

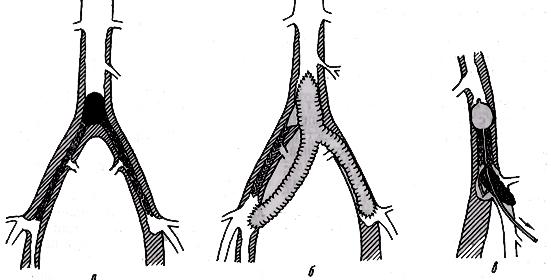

Даже если гангрена конечности не разовьется при терапевтическом лечении, в последующем будут отмечаться признаки хронической артериальной недостаточности конечности в результате нарушения магистрального кровотока. К этому следует добавить несравненно большие возможности сосудистой хирургии в настоящее время. В связи с этим эмболэктомия принципиально показана всем больным при отсутствии противопоказаний общего и местного характера.

Операция противопоказана:

-

в атональном и предагональном состоянии больных;

-

при крайне тяжелом общем состоянии больных с легкой и средней степенью ишемического поражения тканей конечности;

-

в пожилом и старческом возрасте при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний у больных с легкой степенью ишемии.

Местные противопоказания к эмболэктомии:

- гангрена нижней конечности (IV степень ишемии), показана первичная ампутация конечности;

- III степень ишемии при тяжелом общем состоянии больных, а также у пациентов с хронической почечной недостаточностью; в связи с опасностью развития грозных постишемических расстройств показана высокая ампутация конечности.

При начинающейся гангрене верхней конечности не следует спешить с ампутацией, так как интоксикация у таких больных обычно менее выражена, имеются большие возможности развития коллатерального кровообращения, поэтому целесообразно выждать до появления демаркационной линии и ограничиться некрэктомией (В. С. Савельев с соавт., 1974). Выжидательная тактика оправдана также при эмболии артерий голени с целью возможного снижения уровня ампутации после консервативной терапии.

«Хирургия аорты и магистральных сосудов», А.А.Шалимов

При эмболэктомии у больных с тяжелой и средней степенью ишемии конечности к моменту ушивания артерии и снятия зажимов с сосудов следует ввести раствор бикарбоната натрия с целью уменьшения опасности постишемических расстройств. В дальнейшем необходимо следить за показателями КЩР и своевременно его корригировать. После восстановления артериального кровотока необходимо следить за уровнем артериального давления и своевременно корригировать…

После устранения непроходимости сосуда и восстановления кровообращения в ишемизированной конечности у больных с резко выраженной ишемией тканей наблюдаются постишемические расстройства, выраженные в той или иной степени, которые получили название постишемического синдрома. Степень постишемических расстройств прямо пропорциональна степени ишемии и величине массы ишемизированных тканей, а также зависит от полноты восстановления кровообращения, факторов лечебного воздействия. Патогенез и…

Нарушения функции почек во время операции и в ранний послеоперационный период обусловлены: снижением перфузии почек в результате расстройств центральной гемодинамики (гипотензии); метаболическим ацидозом; попаданием в общий кровоток и затем в почечные канальцы миоглобина из разрушенных мышечных клеток при тяжелой степени ишемии, сопровождающейся мышечной контрактурой. Последнее осложнение наиболее тяжелое, так как приводит к развитию тубулярного некроза…

У больных, оперированных в стадии тяжелой ишемии конечности, следует катетеризировать мочевой пузырь и измерять почасовой диурез. Нарастающая олигурия, анурия, гематурия, гиперазотемия являются угрожающими показателями миоглобинурического нефроза. В таких случаях необходимо правильно оценить общее состояние больного, состояние конечности, риск для жизни с целью своевременной ампутации конечности. Кровотечение из операционной раны в послеоперационный период может быть капиллярным…

Летальность больных с артериальной эмболией остается высокой и составляет, по данным различных авторов, от 20 до 35% (В. С. Савельев с соавт., 1974; Fogarty и Cranley, 1965; Stefanics с соавт., 1973, и др.). Больные умирают в ранний послеоперационный период или во время операции главным образом от острой сердечнососудистой недостаточности и постишемических расстройств (Stewart с соавт.,…