Частота обнаружения противомозговых антител в сыворотке испытуемых

| Группа исследованных | Число исследованных |

Наличие положительной реакции с антигеном мозга | |

| число | % | ||

| Больные шизофренией | 65 | 25 | 38 |

| Больные инцефалитом | 69 | 5 | 7 |

| Психически здоровые лица после тяжелой физичиской нагрузки | 12 | 4 | 33 |

| Психически здоровые лица в обычных условиях | 20 | 0 | — |

Из таблицы следует, что более трети исследованных больных шизофренией имеют в сыворотке антитела против белков мозга человека. Эти соотношения приблизительно соответствуют указанным в литературе. В то же время в сыворотке крови больных таежным энцефалитом противотканевые антитела обнаруживались всего в 7% случаев.

Большой интерес представляет группа психически здоровых лиц, подвергшихся тяжелым физическим нагрузкам. У 4 из 12 человек сыворотка содержала «противомозговые» антитела. В настоящее время изучение влияния различных нагрузок на появление противотканевых антител у людей продолжается в нашей лаборатории.

Если в дальнейшем эти результаты получат подтверждение, то появится еще одна возможность исследования причин, дающих начало развитию аутоиммунных процессов.

Остается непонятным, почему после общей физической нагрузки в сыворотке испытуемых появляются антитела именно против антигенов мозга, а не других органов. Действительно ли мозг раньше и интенсивнее других органов реагирует на физические нагрузки и действительно ли он реагирует в такой степени, что это приводит к пуску аутоиммунологических процессов организма? Исследование этих процессов будет связано с изучением общепатологических фундаментальных проблем адаптации, гомеостаза и участия в них иммунологических механизмов.

Полученные данные о содержании комплементсвязывающих антител против антигенов мозга человека в сыворотке больных шизофренией были сопоставлены с результатами исследования «бласт»трансформационной реакции лимфоцитов тех же больных.

Анализ такого сравнения показал, что совпадение положительных результатов по обоим феноменам наблюдалось лишь у одной строго клинически очерченной группы больных. Из 11 больных злокачественной формой ядерной шизофрении, находящихся в состоянии, близком к конечному, у 10 обнаружены положительные результаты как по сывороточным «противомозговым» антителам, так и по содержанию клеточных, лимфоцитарных антител.

При других формах шизофрении подобных совпадений на наблюдалось. Это свидетельствует о том, что наиболее тяжелые формы шизофрении со злокачественным течением процесса (гебефрения, ранняя параноидная) сопровождаются наибольшей выраженностью и сложностью развивающихся иммунологических реакций.

Последние включают как клеточные, так и гуморальные механизмы иммуногенеза. Здесь была рассмотрена лишь одна сторона клинико-биологических взаимосвязей. Конечно, их природа имеет гораздо более сложный характер и не может быть ограничена прямолинейными зависимостями.

Изучение сущности этих связей является важной задачей иммунологических исследований шизофрении. Однако этим не исчерпываются перспективы этих исследований. Возможно, установленные факты нарушений в иммунологическом аппарате больных шизофренией послужат модельной системой для изучения конкретных взаимоотношений между клеточным и гуморальным иммунитетом при патологических состояниях человека.

«Шизофрения, клиника и патогенез»,

под ред. А.В. Снежневского

Определение конкретных подходов к изучению наследственно обусловленных биологических сдвигов при шизофрении должно основываться, с одной стороны, на существующих гипотезах генетической природы этого заболевания, с другой — на практических возможностях познания сложной цепи процессов, реализующих фенотипическое проявление генов. В самых общих чертах эта цепь может быть представлена в следующем виде: ген → специфический белок → метаболизм…

Клиническое изучение контингентов родственников и близнецов представляло самостоятельную задачу. Его проводили сотрудники генетической группы клиники по изучению шизофрении Института психиатрии АМН СССР. Все без исключения родственники подвергались тщательному клиническому исследованию на предмет наличия у них тех или иных психопатологических расстройств. Кроме этого, собирался подробный перекрестный анамнез у членов одной семьи. На основании этих сведений были…

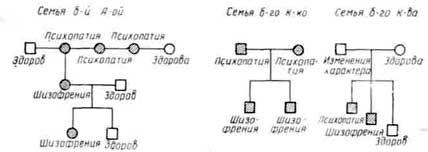

В настоящее время попытка сформулировать конкретную генетическую гипотезу наследования этого фактора была бы преждевременной из-за недостаточного числа наблюдений. Однако уже предварительные расчеты и анализ родословных показывают, что речь идет, очевидно, о рецессивном наследовании этого признака. Результаты анализа его распределения среди членов семей больных шизофренией представлены на рисунке. Аналогичное распределение установлено и для других семей больных…

Критерии изменений в лимфоцитах Психически здоровые лица Родственники больных шизофренией Достоверность Психически здоровые родственники больных Достоверность Цитоплазма 7,9+0,12 14,7+1,64 Т = 4,14 12,1 + 1,50 Т = 2,8 р< 0,001 р<0,01 Перинуклеарная зона 3,6+0,97 7,7+1,95 Т = 1,88 4,3+1,30 — р < 0,05 Ядро 6,1+0,60 13,1+2,03 Т = 3,27 12,2+2,5 Т = 2,12 р<0,01 р<0,05…

Чрезвычайно важен вопрос о методологических подходах к изучению проблемы наследственности при шизофрении. Дело в том, что многочисленные генетические гипотезы, постулировавшие рецессивный или доминантный ход наследования, полимерное или мономерное, моногибридное или дигибридное наследование шизофрении, так же как различные оценки пенетрантности и экспрессивности шизофренического гена, были основаны на изолированных клинических исследованиях болезни. Ни одна из выдвинутых генетических…