Функции антител

Известно, что по своим свойствам антитела могут выполнять следующие три основные функции:

- обладать защитными свойствами;

- являться лишь «свидетелями»;

- иметь агрессивные свойства (А. Д. Адо).

По существу отнесение обнаруженных при шизофрении противотканевых антител к одной из этих групп может определить их роль в механизме развития болезни.

Естественно, что существенную роль в патогенезе шизофрении «противомозговые» антитела могут играть в том случае, если будут доказаны их агрессивные свойства по отношению к тканям организма. В этом смысле представленные выше данные свидетельствуют, что клеточные антитела лимфоцитов больных шизофренией способны вызвать эффект повреждения в клетках культуры мозговой ткани.

Однако такие результаты ставят перед исследователем другую, не менее существенную проблему. Могут ли быть получены доказательства подобного цитотоксического действия антител на ткань мозга в условиях целостного организма больного?

Другими словами, существует ли уверенность в том, что феномен, полученный в условиях in vitro, может развиваться в больном организме? В настоящее время вряд ли имеются серьезные основания утверждать возможность экстраполяции приведенных данных на человека, поскольку возникает ряд сложных вопросов. Прежде всего это проблема тканевых и органных барьеров.

Действительно, могут ли циркулирующие в крови противотканевые антитела или лимфоциты проникать через гематоэнцефалический барьер и вступать в контакт с клеточными элементами центральной нервной системы? При сохранной функции барьера такая возможность представляется сомнительной, поскольку многими авторами была показана непроницаемость гематоэнцефалического барьера для крупномолекулярных соединений белкового происхождения.

Вместе с тем можно допустить изменение проницаемости барьера при шизофрении, на что указывает ряд косвенных данных. В таком случае роль указанных антител приобретает уже иной смысл, а их участие в повреждении нормальной деятельности нервной системы становится более реальным.

Кроме барьерных функций, в осуществлении активного действия противотканевых антител в организме больных шизофренией может иметь значение и множество других обстоятельств, обсуждение которых невозможно в рамках настоящей статьи.

Иммунологические нарушения в патогенезе шизофрении

Ясно, что для понимания истинной роли иммунологических нарушений в

патогенезе шизофрении необходимо получить прямые доказательства их

повреждающего действия на мозг больного. Понятно, что осуществить это на

данном этапе исследования проблемы чрезвычайно трудно.

Как уже говорилось ранее, до настоящего времени недостаточно выяснены

взаимоотношение закономерностей развития и механизмов клеточного и

гуморального иммунитета и их значение в иммунопатологических процессах.

Иммунологические нарушения при шизофрении связаны, очевидно, как с

клеточными, так и с сывороточными противотканевыми антителами. Выяснение

взаимосвязи между ними могло бы способствовать более глубокому

пониманию природы этих нарушений при патологии центральной нервной

системы.

Для сопоставления данных о сенсибилизированных лимфоцитах с явлениями

гуморального иммунитета было изучено содержание сывороточных

противотканевых антител при шизофрении.

С этой целью исследованы сыворотки крови 65 больных шизофренией, 69 больных таежным энцефалитом и 32 психически здоровых лиц.

Для определения титра «противомозговых» антител в сыворотке крови

использовался метод связывания комплемента на холоду с водносолевыми

экстрактами из мозговой ткани человека. В качестве контроля испытывались

водносолевые экстракты из печени и сердца человека.

«Шизофрения, клиника и патогенез»,

под ред. А.В. Снежневского

Определение конкретных подходов к изучению наследственно обусловленных биологических сдвигов при шизофрении должно основываться, с одной стороны, на существующих гипотезах генетической природы этого заболевания, с другой — на практических возможностях познания сложной цепи процессов, реализующих фенотипическое проявление генов. В самых общих чертах эта цепь может быть представлена в следующем виде: ген → специфический белок → метаболизм…

Клиническое изучение контингентов родственников и близнецов представляло самостоятельную задачу. Его проводили сотрудники генетической группы клиники по изучению шизофрении Института психиатрии АМН СССР. Все без исключения родственники подвергались тщательному клиническому исследованию на предмет наличия у них тех или иных психопатологических расстройств. Кроме этого, собирался подробный перекрестный анамнез у членов одной семьи. На основании этих сведений были…

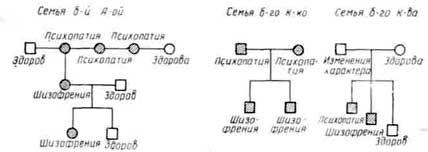

В настоящее время попытка сформулировать конкретную генетическую гипотезу наследования этого фактора была бы преждевременной из-за недостаточного числа наблюдений. Однако уже предварительные расчеты и анализ родословных показывают, что речь идет, очевидно, о рецессивном наследовании этого признака. Результаты анализа его распределения среди членов семей больных шизофренией представлены на рисунке. Аналогичное распределение установлено и для других семей больных…

Критерии изменений в лимфоцитах Психически здоровые лица Родственники больных шизофренией Достоверность Психически здоровые родственники больных Достоверность Цитоплазма 7,9+0,12 14,7+1,64 Т = 4,14 12,1 + 1,50 Т = 2,8 р< 0,001 р<0,01 Перинуклеарная зона 3,6+0,97 7,7+1,95 Т = 1,88 4,3+1,30 — р < 0,05 Ядро 6,1+0,60 13,1+2,03 Т = 3,27 12,2+2,5 Т = 2,12 р<0,01 р<0,05…

Чрезвычайно важен вопрос о методологических подходах к изучению проблемы наследственности при шизофрении. Дело в том, что многочисленные генетические гипотезы, постулировавшие рецессивный или доминантный ход наследования, полимерное или мономерное, моногибридное или дигибридное наследование шизофрении, так же как различные оценки пенетрантности и экспрессивности шизофренического гена, были основаны на изолированных клинических исследованиях болезни. Ни одна из выдвинутых генетических…