Различные типы зоны роста и клеточных элементов в культуре ткани эмбрионального мозга человека

Различные типы зоны роста и клеточных элементов в культуре ткани

эмбрионального мозга человека (возраст 10 недель)

а — два типа зон роста — мембраны и сетевидные структуры; окраска гематоксилин-эозином, увеличение Х100;

б — униполярные и биполярные нейробласты; окраска гематоксилин-эозином, увеличение Х200;

в — мультиполнрные нейробласты; окраска гематоксилин-эозином; увеличение Х900.

Зона роста эксплантата мозговой ткани была представлена двумя основными типами клеточных элементов.

К первому типу относятся крупные, полиморфные, с большими светлыми ядрами клетки, находящиеся в различных стадиях митотического деления. Такие клетки обозначались как эпендимо-бластоподобные. Второй вид клеточных элементов был представлен сетевидными структурами, состоящими из отростчатых вытянутых клеток с гиперхромными, базофильными ядрами.

Такие клетки имели обычно по два противолежащих отростка и обозначались как спонгиобластоподобные. Описанные типы клеток в культурах эмбрионального мозга человека характерны для тканей нейроэктодермального генеза, т. е. для нейроглии.

Важно отметить, что в зонах роста клеточных культур, помимо незрелых глиальных элементов, обнаруживались нейробластоподобные клетки. Среди них находились треугольные, несколько вытянутые у одного полюса клетки, содержащие по 1—2 ядра и несколько отростков. Этот тип клеточных элементов можно отнести к мультиполярным, т. е. к более зрелым нейробластам.

Таким образом, в используемых нами культурах ткани эмбрионального мозга человека имелись предшественники клеток различного типа как глиальных, так и нервных.

«Шизофрения, клиника и патогенез»,

под ред. А.В. Снежневского

Определение конкретных подходов к изучению наследственно обусловленных биологических сдвигов при шизофрении должно основываться, с одной стороны, на существующих гипотезах генетической природы этого заболевания, с другой — на практических возможностях познания сложной цепи процессов, реализующих фенотипическое проявление генов. В самых общих чертах эта цепь может быть представлена в следующем виде: ген → специфический белок → метаболизм…

Клиническое изучение контингентов родственников и близнецов представляло самостоятельную задачу. Его проводили сотрудники генетической группы клиники по изучению шизофрении Института психиатрии АМН СССР. Все без исключения родственники подвергались тщательному клиническому исследованию на предмет наличия у них тех или иных психопатологических расстройств. Кроме этого, собирался подробный перекрестный анамнез у членов одной семьи. На основании этих сведений были…

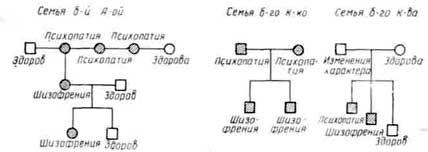

В настоящее время попытка сформулировать конкретную генетическую гипотезу наследования этого фактора была бы преждевременной из-за недостаточного числа наблюдений. Однако уже предварительные расчеты и анализ родословных показывают, что речь идет, очевидно, о рецессивном наследовании этого признака. Результаты анализа его распределения среди членов семей больных шизофренией представлены на рисунке. Аналогичное распределение установлено и для других семей больных…

Критерии изменений в лимфоцитах Психически здоровые лица Родственники больных шизофренией Достоверность Психически здоровые родственники больных Достоверность Цитоплазма 7,9+0,12 14,7+1,64 Т = 4,14 12,1 + 1,50 Т = 2,8 р< 0,001 р<0,01 Перинуклеарная зона 3,6+0,97 7,7+1,95 Т = 1,88 4,3+1,30 — р < 0,05 Ядро 6,1+0,60 13,1+2,03 Т = 3,27 12,2+2,5 Т = 2,12 р<0,01 р<0,05…

Чрезвычайно важен вопрос о методологических подходах к изучению проблемы наследственности при шизофрении. Дело в том, что многочисленные генетические гипотезы, постулировавшие рецессивный или доминантный ход наследования, полимерное или мономерное, моногибридное или дигибридное наследование шизофрении, так же как различные оценки пенетрантности и экспрессивности шизофренического гена, были основаны на изолированных клинических исследованиях болезни. Ни одна из выдвинутых генетических…