Болезни грудной аорты

Болезни грудной аорты очень разнообразны по этиологии и характеру патологического процесса. До настоящего времени отсутствует удовлетворительная их классификация.

Можно выделить две большие группы заболеваний грудной аорты — врожденные и приобретенные. В хирургическом аспекте наиболее важными являются осложнения этих заболеваний (аневризмы, расслаивающие аневризмы, разрывы аорты), а также аномалии развития аорты и ее ветвей, вызывающие нарушения кровотока (коарктация, надклапанный стеноз аорты, недоразвитие дуги, длинная грудная аорта с перегибом — псевдокоарктация), сдавление пищевода и трахеи (двойная дуга аорты, a. lusoria и др.) и сопровождающиеся артериальным и венозным сбросом крови (открытый артериальный проток, аортопульмональный свищ, транспозиция аорты и легочной артерии).

Коарктацией называют порок развития, заключающийся в сужении или полном закрытии просвета аорты на ограниченном участке, чаще всего в области ее перешейка с нарушением гемодинамики и комплексом развивающихся компенсаторных механизмов.

Первое описание заболевания связывают с именем Morgagni (1670), термин «коарктация аорты» предложил Mercier (1838). Интенсивное изучение этой патологии началось после первых успешных резекций коарктации перешейка аорты, выполненных Crawford (1944) в Швеции и Gross (1945) в США. Впервые в СССР успешная операция по поводу коарктации аорты выполнена Е. Н. Мешалкиным в 1955 г.

Большинство клиницистов в настоящее время считают коарктацию аорты следствием нарушения эмбрионального развития аорты в первые месяцы эмбриогенеза. Наиболее частая локализация сужения в области перешейка аорты подтверждает эмбриологическую теорию происхождения коарктации в результате нарушения сложных процессов слияния IV и VI жаберных артериальных дуг с дорсальной аортой. Заболевание встречается у мужчин в 2—3 раза чаще, чем у женщин.

Типичная, классическая локализация коарктации — область перешейка аорты (терминальная часть дуги аорты между устьем левой подключичной артерии и артериальным протоком) — наблюдается у 88—98% больных (И. А. Медведев, 1970; De Bakey и соавт., 1960, и др.). Из нетипичных локализаций на первом месте стоят сужения дуги аорты, затем нисходящей грудной и брюшной аорты. Количество описанных нетипичных коарктации исчисляется несколькими сотнями.

Очень редко встречаются множественные сужения аорты, располагающиеся в различных ее отделах.

«Хирургия аорты и магистральных сосудов», А.А.Шалимов

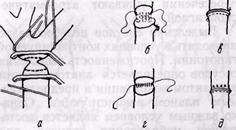

Предложено более 10 методов устранения порока хирургическим путем, что связано с большим многообразием анатомических форм его. Эти методы можно разделить на следующие основные группы. Местнопластические реконструкции аорты: резекция суженного участка с анастомозом конец в конец (Crawford и Nylin, 1944; Gross и Hufnagcl, 1945); клиновидная резекция коарктации (De Bakey и соавт., 1960) или анастомоз бок в…

После отведения верхней доли легкого книзу и кпереди рассекают медиастинальную плевру вдоль левой подключичной артерии и нисходящей аорты позади блуждающего нерва на участке 3—5 см книзу от сужения. Уровень поражения аорты определяют по видимому сужению, уровню отхождения расширенных межреберных артерий и пальпаторно (разница пульсации, систолическое дрожание выше сужения, наличие «немой зоны»). Выделяют блуждающий нерв и…

Выбор метода реконструкции определяется анатомическими особенностями порока, характером патологических изменений стенки аорты, возрастом больного. Несомненно, имеет значение также и субъективная точка зрения хирурга. Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает тенденцию к более редкому использованию циркулярных аллопротезов аорты по мере увеличения опыта (И. А. Медведев, 1970) и более частому применению местнопластических реконструкций (X. X. Исаков, 1972;…

Истмоплостика, главным образом непрямая, в последнее время находит все более широкое применение (X. X. Исаков, 1972; В. В. Сатмари, С. Е. Дыкуха, 1974; Wisheart, 1970). Сущность прямой истмопластики заключается в продольном рассечении суженного сегмента аорты с последующим сшиванием ее в поперечном направлении. Анатомические условия для выполнения этой операции встречаются редко. Техника непрямой истмопластики заключается в…

Вторым по частоте использования методом реконструкции коарктации является резекция суженного участка с циркулярным протезированием — у 10 —40% больных, по данным И. А. Медведева (1970), De Bakey и соавторов (1960), Wisheard (1970). Для циркулярной пластики вначале применяли гомотрансплантаты из аорты (Gross, 1949, 1953). Отрицательной стороной их является наклонность к кальцификации, сужению, тромбозу и разрывам в…