Тромбоз оперированного сегмента

Тромбоз оперированного сегмента на операционном столе развивается вследствие технических ошибок (оставление в просвете обрывков интимы или флотирующего дистального ее края, сужение просвета сосуда в месте шва) или при резком усилении коагуляционных свойств крови.

Необходимо проверить время свертывания крови, ввести раствор гепарина в проксимальное и дистальное сосудистое русло, произвести ревизию оперированного сосуда и удалить тромб.

Вопрос о месте артериотомии — по линии сосудистого шва или на новом участке — решают индивидуально, однако первое и второе правомочно при соответствующих показаниях.

Несостоятельность участка стенки оперированной артерии проявляется кровотечением или имбибицией сосудистой стенки кровью. В этом участке возникают благоприятные условия для ретромбоза, параартериальной гематомы и аневризмы.

Вопросы тактики при этом осложнении решают индивидуально: наложение П-образных швов, рассечение артерии и пластика аутовенозной заплатой, резекция сегмента артерии с последующей аллопластикой его веной.

Основываясь на собственном опыте, мы пришли к выводу, что при значительных технических трудностях, ошибках, осложнениях эндартериэктомии целесообразно руководствоваться правилом: лучше изменить план операции и применить трансплантацию сосудов, чем выполнить эндарте-риэктомию некачественно.

Регенерация сосудистой стенки после эндартериэктомии изучена в эксперименте и в клинике (М. Г. Маслова, 1963; В. Я. Золоторевский, 1972; Г. Д. Князева и М. М. Морозова, 1973). Исследования показали, что уже через несколько часов дефект интимы покрывается тонким слоем фибрина. Фибрин является питательной средой для тканевых элементов формирующейся соединительной ткани и стимулирует пролиферацию мезенхимальных клеток сосудистой стенки (И. В. Давыдовский, 1961).

В дальнейшем происходит замещение фибрина соединительной тканью в основном за счет пролиферации соединительнотканных клеток интимы и среднего слоя. Через 2—6 мес на внутренней поверхности сосуда обнаруживается неоинтима, богатая клеточными элементами, выстланная изнутри слоем клеток, напоминающих сосудистый эндотелий. Через 1 год после операции количество клеток уменьшается, обнаруживаются эластические элементы (Г. Д. Князева, М. М. Морозова, 1973). Однако другие авторы не наблюдали регене- рации эластических волокон в неоинтиме., а только коллагеновые волокна (В. Я. Золоторевский, 1972).

В более поздние сроки после операции у единичных больных отмечается кальциноз, склероз неоинтимы, кровоизлияния под нее, аневризматические расширения. Результаты исследований в целом показывают, что восстановительные морфологические процессы в сосудистой стенке после эндартериэктомии развиваются вполне удовлетворительно.

Это обосновывает применение операции в клинике. Есть основания считать, что при сохранении внутренней эластической мембраны, а также в случае, когда сосуд полностью не отделяется от окружающих тканей (сохранение иннервации и сосудистых связей), репаративные процессы проходят более благоприятно.

«Хирургия аорты и магистральных сосудов», А.А.Шалимов

Ретроградная эндартериэктомия является методом выбора, однако по специальным показаниям применяют и ортоградную полузакрытую эндартериэктомию: из крупных боковых ветвей (например, внутренней подвздошной, глубокой бедренной, передней берцовой артерий); для удаления гиалинизированного белого тромба при облитерирующем эндартериите (методика Н. И. Краковского). Чрезвычайно важным моментом является надежная фиксация дистального края срезанной интимы к стенке сосуда. При наличии флотирующего края…

Эндартериэктомия является весьма сложной операцией. Успех ее в значительной степени определяется правильным и тщательным выполнением всех этапов операции, особенно эндартериальных манипуляций. Могут быть следующие основные ошибки и осложнения операции. Прорыв (разрыв) стенки артерии при грубом, неправильном манипулировании сосудистыми шпателями типа кольца или полукольца при отделении тромбинтимального субстрата, в результате захватывания стенки сосуда зажимами при извлечении…

Восстановление проходимости окклюзированного сегмента сосуда — дезоблитерацию — в зависимости от причины закупорки и степени изменения сосудистой стенки осуществляют двумя основными способами: с сохранением целостности внутренней оболочки (эмбол- и тромбэктомия) или когда вместе с тромбом удаляют также измененную интиму, а нередко и часть медии (тромбэндартериэктомия). Различают два способа эмболэктомии — прямой и непрямой. При прямой…

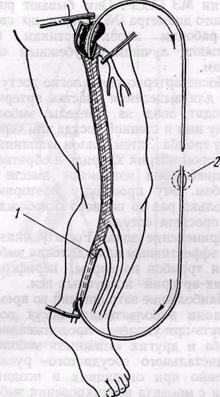

При непрямой эмболэктомии артерию в месте расположения эмбола не выделяют, а удаляют эмбол и тромб через легко доступные для выделения периферические сосуды с помощью специальных инструментов и технических приемов. Артериотомию производят проксимальнее (ретроградное удаление места окклюзии, нередко на значительном от него расстоянии. Первая попытка ретроградного удаления эмбола из аорты через бедренную артерию с помощью плетеного…

Применение зонда Fogarty оказалось эффективным для удаления эмболов и тромбов из аорты, периферических артерий и крупных вен. Наибольшие затруднения во время операции эмболэктомии могут возникнуть при удалении продолженного тромба и других «этажных» эмболов из дистального сосудистого русла, особенно при операциях в поздние сроки с момента возникновения эмболии. Операция не может считаться успешной, пока не будет…