Клиническая картина гипоспадии

Степень искривления полового члена при гипоспадии нашла отражение в классификации F. Havens (1949). Н. Е. Савченко (1974) указывает, что для выбора правильной схемы лечения больного значение имеет не только степень дистопии наружного отверстия уретры и степень искривления полового члена, но и распределение кожи, являющейся местным пластическим материалом для формирования уретры.

Автор придает большое значение состоянию свободной стволовой части полового члена на его вентральной поверхности, т. е. рас стоянию от головки до наружного отверстия уретры. От свободной стволовой части полового члена зависят соотношение трех основных зон расположения пластического материала (крайняя плоть, стволовая часть полового члена и мошонка) и возможность их использования для формирования уретры.

Клинические проявления гипоспадии на столько характерны, что диагноз может быть поставлен в родильном доме при внимательном осмотре наружных половых органов новорожденного. Однако особенности строения наружных половых органов у больных с тяжелы ми формами гипоспадии и про межуточный характер вторичных половых признаков ставят перед врачом трудную задачу определения истинного пола у таких детей.

Недоразвитый половой член, внешне напоминающий гипертрофированный клитор, отсутствие яичек в расщепленной мошонке, по виду не отличающейся от больших половых губ у новорожденных девочек, наличие сочной слизистой площадки (рудиментарное преддверие влагалища, окружающего уретру), а у некоторых больных наличие рудиментарного влагалища затрудняют дифференциальную диагностику гипоспадии и ложного женского гермафродитизма и могут послужить причиной неправильного установления пола ребенка, что может роковым образом отразиться на его жизни.

При дифференциальной диагностике с целью установления пола ребенка при тяжелых формах гипоспадии следует основываться на типичных особенностях строения наружных половых органов у мальчиков и девочек не зависимо от тяжести аномалии, а также определении генетического пола по половому хроматину и хромосомному набору.

Н. Е. Савченко (1974) отмечает, что внимательный внешний осмотр наружных половых органов новорожденного дает вполне достаточно информации для дифференциации мужского и женского пола. Автор установил, что у всех больных с гипоспадией крайняя плоть расположена на тыльной поверхности полового члена в виде избытка кожи, подобно парусу или бесформенному скоплению ткани, и никогда не пере ходит на волярную поверхность, не сливается с рудиментами малых половых губ, если таковые имеются.

При ложном женском гермафродитизме гипертрофированный клитор имеет иное строение: крайняя плоть его переходит с тыльной поверхности на волярную и сливается с малыми половыми губами. Строение преддверия влагалища составляет вторую отличительную черту. У больных с гипоспадией не отмечается развитых малых половых губ и вход в рудиментарное влагалище, если оно имеется, или наружное отверстие уретры окружено рудиментарной площадкой, покрытой сочной слизистой оболочкой.

У девочек при наличии ложного женского гермафродитизма вход во влагалище не изменен, имеются малые половые губы, формирующие преддверие влагалища. У новорожденных сомнительного пола, по данным наружного осмотра, необходимо провести исследования генетического пола, который у больных с гипоспадией всегда мужской, а при ложном женском гермафродитизме — женский [Савченко Н. Е., Демидчик М. В., 1974; Cecil A., 1952; Bro-Rasmussen F. et al, 1957].

«Детская урология», Н.А. Лопаткин

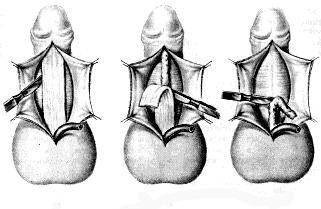

Хирургическое лечение гипоспадии начинается с выпрямления полового члена, что достигается иссечением рубцовых тканей на его волярной поверхности. Поскольку перед первым этапом хирургического лечения гипоспадии, кроме выпрямления полового члена, стоит еще одна не менее важная задача — создание в зоне предстоящей пластики мочеиспускательного канала достаточных запасов пластического материала, важное значение имеют особенности доступа к кавернозным телам…

Экстрофия (эктопия) мочевого пузыря — наиболее тяжелый вид порока развития нижних мочевых путей. Выявляется у одного на 40 000 — 50 000 новорожденых. У мальчиков встречается в 2 раза чаще, чем у девочек. Экстрофия всегда сопровождается тотальной эписпадией. Патогенез не ясен. Клиническая картина В проекции мочевого пузыря отсутствует передняя брюшная стенка и передняя стенка мочевого…

При обоих первоначально фигурных разрезах возникает свободный доступ к волярной поверхности члена, что позволяет произвести иссечение рубцов. В зависимости от особенностей расположения корня члена по отношению к мошонке при мошоночной и промежностной гипоспадиях разрезы могут приближаться к горизонтально-поперечным. Таким образом, выбор первоначального разреза определяется не степенью дистопии уретры, а состоянием свободной стволовой части полового члена…

В предоперационном периоде основное внимание уделяют подготовке кожи (3 — 4 раза в день гигиенические ванны, мазевые аппликации, облучение кварцем), в случае пересадки в кишку — за 3 — 4 дня до операции назначают диету с исключением клетчатки и углеводов, за 2 дня — сифонные клизмы и антибиотики широкого спектра действия. Среди операций, применяемых по…

Для предупреждения повреждения задней стенки уретры выделение ее следует производить под контролем введенного в просвет катетера с оставлением на уретре достаточного количества окружающих тканей, так как ее стенка в дистальном отделе резко истончена. Тщательный гемостаз при иссечении рубцовой ткани является важным условием успешной пластики, профилактики нагноений и расхождения краев раны. Капиллярное кровотечение останавливают тампонами, смоченными…