Рентгенологическое исследование

Обычное рентгенологическое исследование позволяет у ряда больных выявить прямые и косвенные признаки коарктации аорты.

По данным М. А Иваницкой, В. С. Савельева (1960), М. Димитрова и соавторов (1971), характерными являются следующие признаки:

-

аортальная конфигурация сердца;

-

расширение восходящего отдела аорты;

-

увеличение тени верхнего средостения в связи с расширением левой подключичной артерии;

-

удлинение в краниальном направлении (высокое стояние) дуги аорты;

-

смещение контрастированного пищевода вправо в связи с давлением пристеночного расширения (аневризмы) аорты;

-

увеличение амплитуды пульсации дуги аорты и левой подключичной артерии при малой амплитуде пульсации нисходящей аорты;

-

наличие у некоторых больных характерной вырезки («зарубки») на тени выпуклости аорты.

У большинства больных (до 70%), чаще старше 12—14 лет, обнаруживаются узурации нижних краев ребер (IV—VIII) в их задней части. Выраженность этого признака зависит от степени развития коллатералей, частота его нарастает с возрастом больных. Некоторые авторы (X. X. Исаков, 1972; В. В. Сатмари и С. Е. Дыкуха, 1974) большое значение придают томографии в левой боковой проекции как методу установления топического диагноза.

Рентгеноконтрастные методы исследования могут обеспечить получение наиболее достоверных диагностических данных. Однако их применяют относительно редко по двум основным причинам.

Во-первых, способов общеклинической диагностики вполне достаточно (в 90% случаев) для установления диагноза коарктации.

Во-вторых, одни рентгеноконтрастные методы исследования представляют в большей или меньшей степени риск для больного, другие — недостаточно информативны, что удерживает хирургов от их использования в случаях типичной клинической картины заболевания.

Можно выделить следующие показания к рентгеноконтрастному исследованию:

- при неясном диагнозе и подозрении на сочетание коарктации с другими пороками сердца и сосудов (открытый артериальный проток, дефекты перегородок, недостаточность аортального клапана);

- при подозрении на атипичную локализацию сужения;

- при подозрении на аневризму;

- при определении показаний к повторным операциям (рецидив коарктационного синдрома, аневризмы трансплантата).

Описанные выше данные касаются в основном взрослых больных и детей школьного возраста. В настоящее время практически важной представляется также диагностика коарктации аорты у детей раннего и дошкольного возраста вследствие высокой частоты заболевания, тяжести осложнений и внедрения в клиническую практику операций у детей этого возраста (В. И. Бураковский, Я. В. Волколаков, В. И. Францев и др.).

«Хирургия аорты и магистральных сосудов», А.А.Шалимов

После отведения верхней доли легкого книзу и кпереди рассекают медиастинальную плевру вдоль левой подключичной артерии и нисходящей аорты позади блуждающего нерва на участке 3—5 см книзу от сужения. Уровень поражения аорты определяют по видимому сужению, уровню отхождения расширенных межреберных артерий и пальпаторно (разница пульсации, систолическое дрожание выше сужения, наличие «немой зоны»). Выделяют блуждающий нерв и…

Выбор метода реконструкции определяется анатомическими особенностями порока, характером патологических изменений стенки аорты, возрастом больного. Несомненно, имеет значение также и субъективная точка зрения хирурга. Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает тенденцию к более редкому использованию циркулярных аллопротезов аорты по мере увеличения опыта (И. А. Медведев, 1970) и более частому применению местнопластических реконструкций (X. X. Исаков, 1972;…

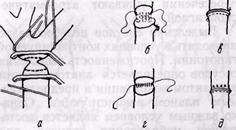

Истмоплостика, главным образом непрямая, в последнее время находит все более широкое применение (X. X. Исаков, 1972; В. В. Сатмари, С. Е. Дыкуха, 1974; Wisheart, 1970). Сущность прямой истмопластики заключается в продольном рассечении суженного сегмента аорты с последующим сшиванием ее в поперечном направлении. Анатомические условия для выполнения этой операции встречаются редко. Техника непрямой истмопластики заключается в…

Вторым по частоте использования методом реконструкции коарктации является резекция суженного участка с циркулярным протезированием — у 10 —40% больных, по данным И. А. Медведева (1970), De Bakey и соавторов (1960), Wisheard (1970). Для циркулярной пластики вначале применяли гомотрансплантаты из аорты (Gross, 1949, 1953). Отрицательной стороной их является наклонность к кальцификации, сужению, тромбозу и разрывам в…

Болезни грудной аорты очень разнообразны по этиологии и характеру патологического процесса. До настоящего времени отсутствует удовлетворительная их классификация. Можно выделить две большие группы заболеваний грудной аорты — врожденные и приобретенные. В хирургическом аспекте наиболее важными являются осложнения этих заболеваний (аневризмы, расслаивающие аневризмы, разрывы аорты), а также аномалии развития аорты и ее ветвей, вызывающие нарушения кровотока…