Классификация

Мы выделяем четыре степени артериальной недостаточности верхней конечности:

-

I степень — компенсации — жалобы на чувствительность к холоду, зябкость, парестезии, утомляемость;

-

II степень — преходящей ишемии — вазомоторные реакции и боль в пальцах в виде кратковременных, возникающих под действием холода приступов, жалобы на онеменение, быструю утомляемость, слабость, боль в кончиках пальцев во время работы и поднимания рук;

-

III степень — стойкой ишемии — постоянная или ночная боль в кистях, отек и скованность пальцев, частые и продолжительные вазомоторные приступы, кожа кисти холодная на ощупь и цианотичная;

-

IV степень — деструктивных изменений — мучительные боли в пальцах, участки некроза в области концевых фаланг, гангрена фаланг и отдельных пальцев.

Соответственно разработанной нами и принятой в клинике функционально-анатомической классификации стадий облитерирующих заболеваний артерий конечностей обозначаем стадию заболевания, как для нижних конечностей, используя цифровые (I, II, III, IV) и через тире — буквенные индексы (А, В, С, АВ, ВС, АС, ABC) для обозначения поражений сегментов (А — брахиоцефальный ствол и подключичная артерия, В — подмышечная и плечевая артерии, С — периферический сегмент, то есть артерии предплечья и кисти).

Ряд особенностей клинической картины, диагностики и лечения связан с характером процесса, лежащего в основе артериальной недостаточности.

Облитерирующий атеросклероз является наиболее частой причиной хронической артериальной недостаточности верхних конечностей у больных старше 50 лет. Болеют преимущественно мужчины.

Патологический процесс обычно поражает крупные артерии — брахиоцефальный ствол, подключичную, подмышечную и редко — плечевую артерии.

Облитерирующий эндартериит сосудов верхних конечностей наблюдается почти исключительно у мужчин молодого и среднего возраста в сочетании с заболеванием сосудов нижних конечностей. Поражаются обычно дистальные отделы артериального русла.

Неспецифический аорто-артериит занимает значительное место среди этиологических факторов хронической артериальной недостаточности артерий верхних конечностей. Артериит является наиболее частой причиной окклюзии подключичных артерий (В. С. Савельев с соавт., 1975). Болеют лица молодого возраста, главным образом женщины. Консервативное лечение малоэффективно, прогноз нередко плохой.

Наши наблюдения показали, что при окклюзии артерий, вызванной артериитом, обычно отмечается выраженная клиническая картина ишемии конечности, в то время как у больных атеросклерозом ишемия была выражена в меньшей степени и тяжелая степень ишемии отмечалась редко, у небольшого процента больных. Это обусловлено особенностями патологического процесса. При артериите отмечается наклонность к распространенному поражению дистальных сосудов, а также устьев крупных боковых ветвей, важных для формирования коллатерального кровообращения, как например щито-шейного, реберно-шейного стволов, глубокой артерии плеча.

Особенностью атеросклеротического процесса является преимущественно локализованное, сегментарное поражение крупных артерий, в связи с чем отмечаются более благоприятные условия для развития коллатерального кровообращения. Вместе с тем атеросклероз чаще, чем артериит, бывает причиной развития вертебро-базилярной недостаточности в результате возникновения ретроградного кровотока по позвоночной артерии на стороне поражения (В. С. Савельев с соавт., 1975).

«Хирургия аорты и магистральных сосудов», А.А.Шалимов

Хроническая артериальная недостаточность верхних конечностей встречается значительно реже, чем нижних конечностей. Причины развития ее, клиническая картина и методы лечения значительно отличаются от таковых при хронической артериальной непроходимости артерий нижних конечностей. Сегментарная хроническая окклюзия магистральных артерий — подключичной, подмышечной и плечевой — редко вызывает тяжелое нарушение кровоснабжения верхних конечностей в связи с хорошими анатомическими условиями для…

Этиологические факторы, вызывающие хроническую артериальную недостаточность верхних конечностей, могут быть разделены на следующие основные группы: поражение собственно артерий: неспецифический аорто-артериит (болезнь Такаясу); облитерирующий эндартериит; облитерирующий атеросклероз; постэмболические облитерации; посттравматические окклюзии; внесосудистые компрессионные факторы (нейрососудистые компрессионные синдромы): шейное ребро и его рудименты; лестничные мышцы; клювовидный отросток лопатки (гиперабдукционный синдром); сужение реберно-ключичного пространства (реберно-подключичный синдром); деформации, избыточная…

Любое из эмбологенных заболеваний может вызывать также тромбоэмболию артерий верхних конечностей, хотя значительно реже, чем нижних. При этом острая ишемия конечности обычно в меньшей степени выражена, чем при эмболии сосудов нижних конечностей, и переходит в хроническую артериальную недостаточность (постэмболические облитерации). Тяжелая ишемия конечности может быть следствием повторной эмболии магистральных или дистальных сосудов. Травматические окклюзии магистральных…

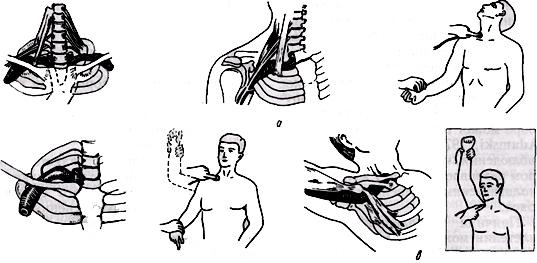

Этот вид экстравазальной компрессии подключичной артерии, а также нередко одноименной вены и плечевого сплетения известен в литературе как «компрессионный синдром выхода из грудной клетки» («thoracic outlet compression syndrome», «Thorax aperturkompressionsyndrom» и нейрососудистый компрессиенный синдром плечевого пояса. Эта форма патологии очень разнородная. Сдавление артерии может быть в подключичном пространстве, на шее и даже в средостении. Различные…

Подключичная артерия и нервные стволы плечевого сплетения проходят между лестничными мышцами, причем артерия расположена кпереди по отношению к нервам и предлежит к сухожилию передней лестничной мышцы и к I ребру. Подключичная вена расположена кпереди от передней лестничной мышцы и подключичной артерии вне этого треугольного пространства. Могут быть следующие основные причины сдавления артерии и нервов в…