Двудолевое строение околоушной железы

В последние десятилетия двудолевое строение околоушной железы и, следовательно, расположение ветвей лицевого нерва между этими долями некоторые авторы (С. И. Касаткин, И. А. Пономарева, Л. О. Цакадзе, В. Г. Муха) отрицают, подчеркивая интимную связь ветвей лицевого нерва с веществом околоушной железы. Miehlke указывает, что лишь при больших «сочных» железах маленькие дольки паренхимы могут охватывать со всех сторон ветви лицевого нерва.

По данным В. Г. Муха, из 35 анатомических препаратов в 3 лицевой нерв находился под околоушной железой и в 2 препаратах проходил совсем вне железы. Из 100 оперированных у 2 больных вся околоушная железа находилась над лицевым нервом, у остальных ветви нерва были тесно охвачены тканью железы.

Чем объяснить столь противоречивые данные разных авторов?

Во время наших анатомических препаровок (свыше 30 свежих препаратов) и операций на околоушной железе по поводу опухолей и кист мы убедились, что лицевой нерв с его главными ветвями и разветвлениями всегда находится в глубине околоушной железы в одной плоскости и как бы разделяет железу.

Примерно в 1/3 препаратов можно было отчетливо распознать наличие небольшой внутренней и значительно большей поверхностной доли, и лицевой нерв проходил по внутренней поверхности этой последней доли (Lathrup отмечает это как постоянное явление). Если учитывать еще и эмбриологические факты, то следует признать, что вначале околоушная железа всегда имеет двудолевое строение и лицевой нерв проходит между долями, а в дальнейшем, по-видимому, эти доли большей частью сливаются.

Во всяком случае, во всех наших наблюдениях лицевой нерв и его разветвления не были обособлены соединительнотканными прослойками, а были довольно тесно сращены с окружающей тканью железы, но прохождение их в одной плоскости облегчало препаровку.

«Периферические параличи лицевого нерва», В.О. Калина

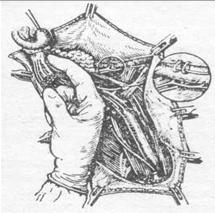

Perzik и Miehlke рекомендуют следующий прием, облегчающий нахождение и препаровку ствола нерва. Под место отхождения заднего брюшка двубрюшной мышцы, вдоль заднего брюшка, вводят ладонную поверхность указательного пальца. При этом ноготь непосредственно лежит на стволе нерва. Ствол обнажают посредством плоского изогнутого распатора, причем капсула задней части верхней доли околоушной железы оттесняется кпереди и вдоль нее отпрепаровывается…

Капля склеивающегося плазменного сгустка вводится пипеткой в место анастомоза через окно в полиэтиленовой трубочке. Плазменный сгусток готовится посредством центрифугирования цитратной аутогенной крови. Незадолго до его применения к плазме прибавляется сода и образуется сгусток. При более значительном дефекте нерва, когда прямой анастомоз неосуществим, применяются операции непрямого анастомоза или нервной аутотрансплантации. Непрямой анастомоз. При резекции важной терминальной…

Операция субтотальной и тотальной паротидэктомии по Редону производится следующим образом. Разрез кожи впереди от ушной раковины, от скуловой дуги до основания мочки, где он под прямым углом продолжается кзади до верхушки сосцевидного отростка, и оттуда по переднему краю кивательной мышцы до уровня щитовидного хряща. Края кожи отпрепаровываются в стороны. Перевязываются наружная яремная вена и височные…

В качестве нервного трансплантата обычно применяются (Conley) большой ушной нерв или поперечный нерв шеи — ветви верхнего шейного сплетения, появляющиеся из-под заднего края кивательной мышцы, на границе верхней и средней ее трети. Поперечный нерв шеи проходит кпереди. Чаще всего используется большой ушной нерв, проходящий косо через верхнюю часть кивательной мышцы по направлению к уху. У…

Глубокая доля околоушной железы захватывается зажимом, отделяется от сустава и иногда восходящей ветви нижней челюсти и удаляется между ветвями лицевого нерва после перевязки внутренней скуловой артерии. В 1955 г. Redon и Belcour сообщили о 200 с лишним успешных операциях, главным образом по поводу смешанных опухолей околоушной железы. Послеоперационные парезы лицевого нерва ликвидируются в сроки от…