Фонемный анализ сигналов речи

Восприятие речи начинается с первых этапов преобразования звукового сигнала в его фонетический образ, т. е. в воспроизводимое речевым аппаратом слово.

Преобразование звука в фонетический образ связано с морфологическим и синтаксическим его анализом. Следовательно, система восприятия слова — это не просто звуковоспринимающая система. На входе «словесного анализатора» должно быть описание слова в виде его последовательных фонетических образов — фонем.

Мозговые образы слов должны, по-видимому, соответствовать лингвистическим, т. е. в них должен содержаться не просто набор звуков разной высоты, но и смысловая нагрузка, синтаксический и морфологический строй. Каким нервным сигналам соответствует фонема? Первые попытки выяснить это завершились тем, что фонемный образ речевых сигналов был отождествлен с проприоцептивным, а затем с моторным его описанием. Иначе говоря, фонема — это обратный кинестетический сигнал, возникающий при скрытом проговаривании сообщения.

Корковое фонемно-воспринимающее устройство слышимой речи при этом отрицается. Человек, лишенный возможности к двигательному описанию слышимых слов, не может их воспринять. Однако на практике это не подтверждается, вернее, подтверждается не полностью. Для точного понимания смысла слова ребенок должен его непременно проговорить. Предложите ребенку «прикусить» язык — и многое из сказанного вами не будет им понято. И все-таки фонемный анализ — это достояние корковых слуховых проекций.

«Физиология человека», Н.А. Фомин

Системный характер регуляторных влияний является необходимым условием формирования двигательных поведенческих реакций. Сигналы от лабиринтных рецепторов дифференцируют направление движения, повороты, наклоны, ориентировочные рефлексы. Лабиринты контролируют положение центра тяжести. Этот процесс корректировочных воздействий возможен благодаря тому, что сами анатомические структуры вестибулярного аппарата строго ориентированы по отношению к общему центру тяжести. Раздражение вестибулярных ядер приводит к ритмическому повороту…

Значительные спортивные напряжения сопровождаются нарушением ортофории. При этом ухудшаются результаты бросков по кольцу (в баскетболе), точность ударов и приема мяча (в волейболе). Способность воспринимать движущиеся предметы, не спроецированные на центральную ямку, осуществляется периферическими зрительными элементами сетчатки (периферическое зрение). Периферическое зрение имеет чрезвычайно важное значение в тех видах физических упражнений, которые связаны с постоянным зрительным анализом…

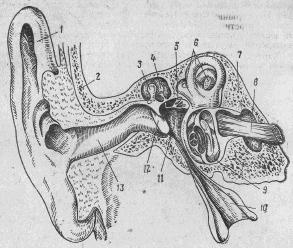

Ухо человека: 1 — ушная раковина; 2, 7 — височная кость (фронтальный распил); 3 — молоточек; 4 — наковальня; 5 — стремя; 6 — полукружные каналы; 8-слуховой нерв; 9 — улитка с кортиевьм органом; 10 — евстахиева труба; 11 — полость внутреннего уха; 12 — барабанная перепонка; 13 — наружный слуховой проход. Структурные основы звуковой…

Рецепторы обоняния и вкуса филогенетически являются наиболее древними образованиями. На ранних ступенях филогенетической лестницы обоняние и вкусовая рецепция выступали в качестве единого аппарата общения со средой. Различие в рецепции вкуса и обоняния заключается в том, что для формирования вкусовых ощущений вещество должно быть растворено в воде, для обоняния же необходимо, чтобы частицы веществ находились в…

Схематическое изображение строения внутреннего уха. А — поперечный разрез улитки; 1 — лестница преддверия; 2 — рейснерова мембрана; 3 — эндолимфатический проток улитки; 4 — сосудистая полоска; 5 — кортиев орган; 6 — барабанная лестница; 7 — спиральный нервный узел; 8 — основание покровной пластинки. Б — кортиев орган: 1 — покровная пластинка (текториальная мембрана);…