Анализ световых ощущений (Передача зрительной информации)

Схема зрительных путей на базальной поверхности мозга: 1 — верхняя четверть зрительного поля; 2 — область пятна; 3 — нижняя четверть зрительного поля; 4 — сетчатка со  стороны носа; 5 — сетчатка со стороны виска; 6 — зрительный нерв; 7 — перекрест зрительных нервов; 8 — желудочек; 9 — зрительный тракт; 10 — глазодвигательный нерв; 11 — ядро глазодвигательного нерва; 12 — латеральное коленчатое тело; 13 — медиальное коленчатое тело; 14 — верхнее двухолмие; 15 — зрительная кора; 16 — шпорная борозда; 17 — зрительная кора (по К. Прибраму, 1975).

стороны носа; 5 — сетчатка со стороны виска; 6 — зрительный нерв; 7 — перекрест зрительных нервов; 8 — желудочек; 9 — зрительный тракт; 10 — глазодвигательный нерв; 11 — ядро глазодвигательного нерва; 12 — латеральное коленчатое тело; 13 — медиальное коленчатое тело; 14 — верхнее двухолмие; 15 — зрительная кора; 16 — шпорная борозда; 17 — зрительная кора (по К. Прибраму, 1975).

Передача зрительной информации происходит дискретно. Сначала выделяются контуры предмета. Затем в результате пространственной суммации формируется целостное восприятие предмета. Эти процессы совершаются в клетках сетчатки. В наружных коленчатых телах происходит кодирование зрительной информации, доступное для расшифровки в центральных проекциях зрительного анализатора. Благодаря декодированию зрительной информации достигаются высокая острота зрения, бинокулярное видение и восприятие пространства.

Острота зрения характеризуется способностью различать наименьшее расстояние между двумя точками. Она зависит от величины угла, который образуется между лучами, идущими от двух точек предмета к глазу (угол зрения). Нормальный глаз различает предмет под. углом в 1 мин.

Наибольшей остроты глаз достигает при ширине зрачка около 3 мм. Острота зрения зависит и от величины рефракции, а также от степени совпадения изображения предмета с центральной ямкой. Центральная ямка обеспечивает наиболее высокую остроту зрения (центральное зрение).

«Физиология человека», Н.А. Фомин

Системный характер регуляторных влияний является необходимым условием формирования двигательных поведенческих реакций. Сигналы от лабиринтных рецепторов дифференцируют направление движения, повороты, наклоны, ориентировочные рефлексы. Лабиринты контролируют положение центра тяжести. Этот процесс корректировочных воздействий возможен благодаря тому, что сами анатомические структуры вестибулярного аппарата строго ориентированы по отношению к общему центру тяжести. Раздражение вестибулярных ядер приводит к ритмическому повороту…

Значительные спортивные напряжения сопровождаются нарушением ортофории. При этом ухудшаются результаты бросков по кольцу (в баскетболе), точность ударов и приема мяча (в волейболе). Способность воспринимать движущиеся предметы, не спроецированные на центральную ямку, осуществляется периферическими зрительными элементами сетчатки (периферическое зрение). Периферическое зрение имеет чрезвычайно важное значение в тех видах физических упражнений, которые связаны с постоянным зрительным анализом…

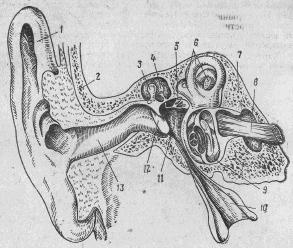

Ухо человека: 1 — ушная раковина; 2, 7 — височная кость (фронтальный распил); 3 — молоточек; 4 — наковальня; 5 — стремя; 6 — полукружные каналы; 8-слуховой нерв; 9 — улитка с кортиевьм органом; 10 — евстахиева труба; 11 — полость внутреннего уха; 12 — барабанная перепонка; 13 — наружный слуховой проход. Структурные основы звуковой…

Рецепторы обоняния и вкуса филогенетически являются наиболее древними образованиями. На ранних ступенях филогенетической лестницы обоняние и вкусовая рецепция выступали в качестве единого аппарата общения со средой. Различие в рецепции вкуса и обоняния заключается в том, что для формирования вкусовых ощущений вещество должно быть растворено в воде, для обоняния же необходимо, чтобы частицы веществ находились в…

Схематическое изображение строения внутреннего уха. А — поперечный разрез улитки; 1 — лестница преддверия; 2 — рейснерова мембрана; 3 — эндолимфатический проток улитки; 4 — сосудистая полоска; 5 — кортиев орган; 6 — барабанная лестница; 7 — спиральный нервный узел; 8 — основание покровной пластинки. Б — кортиев орган: 1 — покровная пластинка (текториальная мембрана);…