Оформление электрокардиографического протокола и заключения

Электрокардиографический протокол оформляют на специальных бланках, в которых указывают фамилию и инициалы пациента, его возраст, клинический диагноз, дату, а при необходимости и час регистрации ЭКГ. В протоколе желательно отметить факторы, способные вызвать те или иные изменения ЭКГ, в частности применение медикаментозных препаратов (например, сердечных гликозидов, антиаритмических средств), нарушения электролитного баланса и т. п. Следует указать скорость движения ленты во время записи ЭКГ.

При анализе ЭКГ весьма желателен непосредственный контакт врача – специалиста по функциональной диагностике с лечащим врачом, чтобы точно выяснить конкретную задачу электрокардиографического обследования.

В протоколе последовательно описывают источник и частоту сердечных сокращений, ширину, полярность и сравнительную амплитуду зубца Р в различных отведениях, продолжительность интервала P-Q, ширину комплекса QRS, характеристику зубца Q, амплитуду и соотношение зубцов R и S в различных отведениях, определяют Â QRS, переходную зону, положение сегмента ST по отношению к изолинии, полярность и амплитуду зубца Т в различных отведениях, продолжительность интервала Q-T, характеристику зубца U.

После анализа всех элементов ЭКГ нужно провести обобщающую оценку полученных данных, сопоставить обнаруженные изменения друг с другом и с клиническими показателями, сравнить изучаемую ЭКГ с ранее зарегистрированными. После этого можно сформулировать заключение по ЭКГ. Заключение следует начинать с указания источника ритма или названия основного вида аритмии, например ритм синусовый, синусовая тахикардия или брадикардия, мерцание предсердий и т. п.

При выявлении какого-либо нарушения ритма или проводимости необходимо указать основные его характеристики, в частности источник эктопического ритма, связь между деятельностью предсердий и желудочков, соотношение предсердных и желудочковых комплексов, локализацию нарушения проводимости и т. п.

В электрокардиографическом заключении следует указать положение электрической оси сердца (нормальное, горизонтальное, вертикальное). Если выявлено отклонение электрической оси, то нужно отметить направление и степень этого отклонения. Далее сообщают о выявлении признаков изменения миокарда предсердий и желудочков, указывают их возможный характер (гипертрофия, дистрофия, инфаркт, рубцовые изменения, электролитные нарушения и т. п.), а также выраженность (незначительные, умеренно или резко выраженные), распространенность (очаговые или диффузные) и локализацию (передняя, задняя или боковая стенка левого желудочка, правый желудочек и т. п.).

Нередко для того чтобы сделать заключение о наличии и характере изменений сердца, необходимо проследить динамику ЭКГ, сравнив данную кривую с предыдущими. В таких случаях в протоколе необходимо указать о подозрении на определенные изменения, для исключения или подтверждения которых необходимо изучить ЭКГ в динамике и клиническую картину, после чего и будет сформулировано окончательное заключение.

«Практическая электрокардиография», В.Л.Дощицин

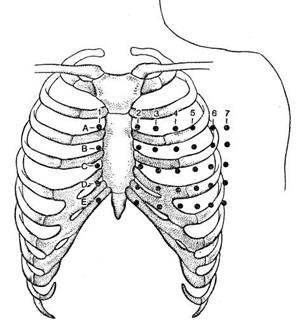

В клинической практике наиболее распространены отведения от различных участков поверхности тела. Эти отведения называются поверхностными. При регистрации ЭКГ обычно используют 12 общепринятых отведений: 6 от конечностей и 6 грудных. Первые 3 стандартных отведения были предложены еще Эйнтговеном. Электроды при этом накладываются следующим образом: I отведение: левая рука (+) и правая рука (–); II отведение: левая…

Для определения нормальной продолжительности интервала Q-T при определенной частоте сердечного ритма предложены различные формулы, номограммы, расчетные и эмпирические таблицы. Значительное распространение получила формула Базетта: Q-T = К √(R–R), где К – коэффициент, равный 0,37 для мужчин и 0,40 для женщин (ряд авторов предлагают другие значения коэффициента К в данной формуле). Для решения вопроса, не превышает…

При диагностике очаговых поражений высоких отделов передней и боковой стенок левого желудочка используют «высокие» грудные отведения V1, V2, V3, V4 – V6, которые регистрируют по тем же линиям, что и обычные грудные отведения, но на 2 межреберья выше. Иногда грудные отведения регистрируют на одно – два межреберья ниже обычного уровня. В ряде случаев используют правые…

Зубец U выявляется не всегда. В норме он следует спустя 0,02–0,04 с после зубца Т. Происхождение этого зубца окончательно не выяснено. Считают, что он отражает последовую реполяризацию волокон проводящей системы сердца, но имеются и другие гипотезы [Праневичус А. А., 1979]. Зубец U обычно лучше виден в отведениях V2-V4. Его амплитуда, как правило, не превышает 2,5…

Для распознавания очаговых изменений в заднедиафрагмальной области предложено использовать отведение по Клетэну, которое, по данным некоторых авторов, позволяет контролировать отведения III и aVF. Для регистрации данного отведения используют электроды на левой ноге и на рукоятке грудины, к которым подключают провода соответственно от левой ноги и правой руки. Переключатель отведений устанавливается в положение II. Используют также…