Последователи теории пульсации мозга в закрытом черепе

Таким образом, мы видим, что последователи теории пульсации мозга в закрытом черепе, учитывая данные, полученные экспериментальным путем, должны были пойти на уступки. Нельзя уже было утверждать существование пульсовых движений мозга в герметически закрытом черепе, однако приверженцы этой устаревшей и не оправдавшей себя теории пытались доказать существование пульсации в той части мозга, которая не плотно прилежит к твердой мозговой оболочке, в частности, в области затылочной мембраны.

Если Лейден (1866) в свое время мог сказать, что для большинства «го современников физиологов и врачей отсутствие пульсации мозга в герметически закрытом черепе являлось несомненным фактом, то в XX столетии исследователи, защищавшие эту точку зрения, оказались в меньшинстве. Это связано было несомненно с развитием нейрохирургии, бурный расцвет которой как раз совпал с началом XX века.

В связи с тем, что операции на мозгу с развитием нейрохирургии стали обычным явлением, возможность непосредственного наблюдения открытой мозговой поверхности через трепанационное отверстие стало доступным большому количеству исследователей. При нарушении целости черепа прежде всего привлекает внимание пульсаторное движение мозга, совпадающее с дыханием и ритмом сердечной деятельности. Отсутствие пульсации мозга в открытом черепе является для нейрохирурга указанием на наличие в мозгу опухоли или абсцесса и расценивается как грозный признак резко повышенного внутричерепного давления.

Благодаря такого рода повседневным наблюдениям пульсации мозга в открытом черепе, факт этот был чисто механически перенесен и на закрытый череп. При этом движения мозга в герметически закрытом черепе стали считаться чем-то само собой разумеющимся и не требующим каких-либо доказательств. Господствующая в практике точка зрения нашла свое отражение и в теоретических работах.

«Циркуляция крови в мозгу», Б.Н.Клоссовский

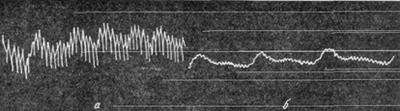

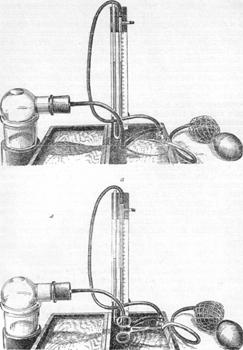

А —давление, записанное от сердца; б—давление в сосудах виллизиева круга. Запись ртутным манометром: Получив эти данные, мы под прозрачным черепом оставляли небольшой пузырек воздуха, который резко пульсировал в том случае, если был открыт один из винтов, закрывающий полость прозрачного черепа. Но когда это отверстие закрывалось, пульсация пузырька мгновенно прекращалась. Колебаний пузырька нельзя было уловить и с…

При увеличении кровяного давления тонически напряженная стенка сосудов будет противостоять давлению лишь при увеличении его до определенного уровня. До тех пор, пока тонус сосудистой стенки будет больше давления в сосуде, ток крови по сосудам и капиллярам, увеличиваясь в скорости, не будет сопровождаться изменением просвета сосудов. После достижения кровяным давлением определенного уровня, когда стенка сосуда не…

Сложность всей проблемы изучения циркуляции крови в мозгу в целом заключается в том, что ее нельзя решить только рассмотрением вопросов структуры сосудистой системы мозга и перемещения крови по сосудам. В закрытой (не поврежденной) черепной коробке отсутствуют пульсаторные движения мозга, которые наблюдаются при нарушении целости костей черепа. Объем содержимого полости черепа складывается из количества крови в…

От циркуляции крови и спинномозговой жидкости в мозгу зависит определенный уровень обмена веществ в нервных клетках. «Из всех органов растительной жизни, — говорит К. М. Быков, — органы кровеносной системы, пожалуй, больше всего участвуют в создании условий, обеспечивающих быструю перестройку жизнедеятельности тканей при изменении условий существования организма как целого в окружающей его среде. Все «местные…

На основании полученных до настоящего времени фактических данных пока еще невозможно создать целостную теорию мозгового кровообращения; эти данные позволяют построить лишь рабочую схему, освещающую некоторые стороны этой сложной проблемы с тем, чтобы можно было наметить путь, по которому должно идти дальнейшее исследование. Нервная клетка является очагом нервной деятельности (И. П. Павлов), для своего существования и…