Бинокулярное зрение

Бинокулярное зрение позволяет видеть предметы рельефными, а также определять расстояние до видимого предмета. Разноудаленные предметы вызывают неидентичные (диспарантные) изображения на сетчатке левого и правого глаза. Диспарантность изображений — основа для дальнейшего анализе и восприятия пространственных характеристик видимых предметов.

Видимое глазом пространство при зрительной фиксации определенной точки предмета называется полем зрения. Фиксированная взглядом точка попадает в центральную ямку. Объем зрительного восприятия в этом случае определяется периферическими областями сетчатки — периферическое зрение.

Объем периферического зрения, определяемого специальным прибором — периметром, составляет 35 — 40° по верхней, 60 — 65° — по нижней границе видения. Наружная граница составляет 90 — 95° и внутренняя — 55 — 60°. Абсолютные значения границ у разных людей могут существенно варьировать.

Восприятие пространства осуществляется благодаря движениям глаз. Центр вращения глаза примерно совпадает с центром глаза (отклонение не превышает 1 — 2 мм). Движения глаз происходят содружественно, и зрительные оси при дивергенции перекрещиваются на предмете. При конвергенции зрительные оси расходятся. Происходит своеобразное «зрительное ощупывание» предмета. Восприятие движущегося предмета может осуществляться и неподвижными глазами. В этом случае изображение предмета меняет свое положение на сетчатке и воспринимается как реальное передвижение.

Глаза находятся в движении не только тогда, когда воспринимают движущийся объект, но и тогда, когда фиксируют отдельную точку в пространстве. Эти колебательные движения глазных яблок предупреждают снижение уровня возбуждения светочувствительных элементов сетчатки под влиянием постоянного раздражителя. Вследствие этого самые мелкие детали рассматриваемых предметов не перестают быть видимыми в результате ослабления активности световоспринимающих приборов.

«Физиология человека», Н.А. Фомин

Морская качка, чрезвычайно сильный раздражитель для вестибулярного аппарата, несомненно, повышает его устойчивость. Однако для лимбико-ретикулярного комплекса эти раздражители не несут тренирующей нагрузки. Он выполняет роль биологического регулятора вестибулярных раздражителей. Чтобы избавить организм от их избытка, включаются мощные вегетативные заслоны. Человек, перенесший один раз морскую болезнь, едва ли решится подвергать себя повторному испытанию. Вестибулярная неустойчивость —…

В анализе отдельных элементов движения (частоты, продолжительности его фаз) важное значение принадлежит слуховому анализатору. Способность к определению длительности фаз движений основана на различении микроинтервалов времени между звуковыми сигналами, поступающими к рецепторам слухового анализатора. Определение продолжительности фаз движений обусловливается костной проводимостью. Сотрясения тела при беге передаются костям черепа и через них улитке, минуя наружное и среднее…

Системный характер регуляторных влияний является необходимым условием формирования двигательных поведенческих реакций. Сигналы от лабиринтных рецепторов дифференцируют направление движения, повороты, наклоны, ориентировочные рефлексы. Лабиринты контролируют положение центра тяжести. Этот процесс корректировочных воздействий возможен благодаря тому, что сами анатомические структуры вестибулярного аппарата строго ориентированы по отношению к общему центру тяжести. Раздражение вестибулярных ядер приводит к ритмическому повороту…

Значительные спортивные напряжения сопровождаются нарушением ортофории. При этом ухудшаются результаты бросков по кольцу (в баскетболе), точность ударов и приема мяча (в волейболе). Способность воспринимать движущиеся предметы, не спроецированные на центральную ямку, осуществляется периферическими зрительными элементами сетчатки (периферическое зрение). Периферическое зрение имеет чрезвычайно важное значение в тех видах физических упражнений, которые связаны с постоянным зрительным анализом…

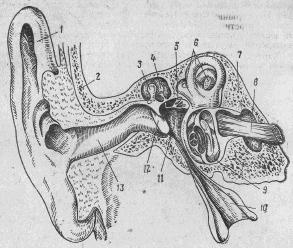

Ухо человека: 1 — ушная раковина; 2, 7 — височная кость (фронтальный распил); 3 — молоточек; 4 — наковальня; 5 — стремя; 6 — полукружные каналы; 8-слуховой нерв; 9 — улитка с кортиевьм органом; 10 — евстахиева труба; 11 — полость внутреннего уха; 12 — барабанная перепонка; 13 — наружный слуховой проход. Структурные основы звуковой…