Методика исследования

Исследование вегетативно-висцеральной иннервации основывается прежде всего на оценке состояния и функции соответствующих органов и систем. Как уже было сказано, «общей» симпатикотонии и ваготонии не существует, можно говорить лишь о частных случаях возбуждения или торможения, например о «ваготоническом приступе» при бронхиальной астме или крапивнице, о «симпатикотоническом кризе» при ангионевротических спазмах в конечностях и т.д.

Чрезвычайно распространенные одно время фармакодинамические пробы, проверенные рядом советских исследователей, в значительной мере дискредитированы, они применяются редко, так как часто не доказательны и не всегда безразличны, особенно для лиц с крайне подвижной, повышенной возбудимостью.

Для исследования применяются в стандартных дозах фармакологические средства или гормоны, обладающие более или менее избирательным действием (возбуждающим или тормозящим) на один из разделов — симпатический или парасимпатический.

Так, впрыскивание под кожу пилокарпина в дозе 0,01 вызывает значительную потливость, слюноотделение, тошноту, иногда рвоту, падение кровяного давления, при особенно резких реакциях признавалось наличие повышенного тонуса системы блуждающего нерва, у лиц же с нормальным тонусом или, особенно, при симпатикотонии, эти реакции оказывались незначительными.

Назначение подкожно 0,001 адреналина при наличии повышенного симпатического тонуса может вызвать тахикардию, повышение кровяного давления, «гусиную кожу» (пилоаррекцию), озноб, дрожание, появление сахара в моче.

Предлагавшееся вместо подкожного внутривенное введение растворов пилокарпина и адреналина может быть рекомендовано еще менее из-за нередко наблюдавшихся бурных реакций.

Несколько дольше удержалась в практике считавшаяся более надежной проба на атропин, вводившийся дробно через 2 — 5 минут, малыми порциями (по 0,5) в растворе 1: 1000, внутривенно, до того момента, пока не исчезнет ортоклиностатический рефлекс. Этот метод требует большой осторожности, так как не всегда легко переносится исследуемыми.

Средства, возбуждающие или тормозящие симпатический и парасимпатический отделы

|

Возбуждает симпатикус

|

Тормозит симпатикус

|

Возбуждает парасимпатикус

|

Тормозит параспмпатикус

|

| Адреналин | Хлоралгидрат | Пилокарпин | Атропин |

| Эфедрин | Бром | Эзерин | Скополамин |

| Кальций | — | Ацетилхолин | — |

| Тиреоидин | — | Калий | — |

| — | — | Инсулин | — |

Следует признать, что фармакодинамические методы исследования имеют сейчас, пожалуй только исторический интерес. Зато указанные препараты имеют и до сих пор известное практическое значение, как симптоматические средства при лечении некоторых болезненных состояний широко применяются в клинике.

Учитывая существующую в отношении ряда органов «двойную иннервацию» и нередко противоположный характер воздействия симпатической и. парасимпатической иннервации, можно действовать нередко с одинаковым эффектом, понижая существующее возбуждение, например симпатического отдела, или возбуждая в противовес — парасимпатический. Так, при бронхиальной астме («ваготонический криз») применяется атропин (снижает тонус системы блуждающего нерва) или адреналин, эфедрин и кальций (повышает симпатический тонус) и т.д.

Значительно большее применение и большую практическую ценность имеют другие методы исследования — клинические, клинико-физиологические и биохимические. Большую группу составляют кожные вегетативные рефлексы и пробы.

«Топическая диагностика заболеваний нервной системы», А.В.Триумфов

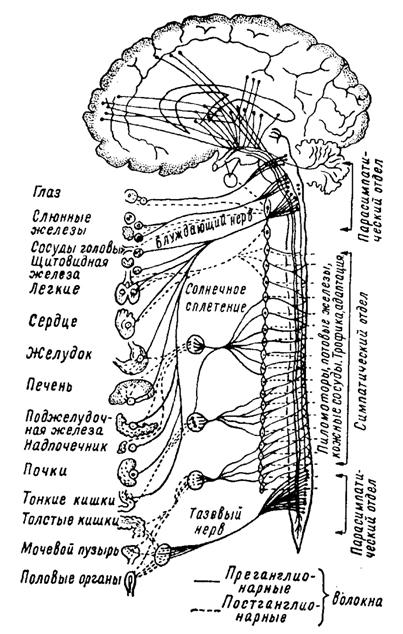

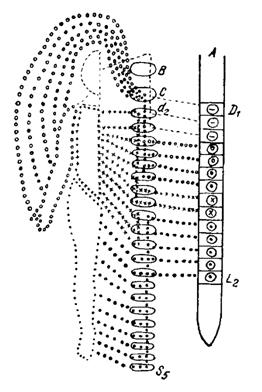

Мы можем различать также центральный и периферический отделы. И в пределах центральной, и в пределах периферической нервной системы аппараты, имеющие в основном отношение к внешним реакциям и деятельности и относящиеся к внутренним процессам, анатомически и функционально взаимосвязаны. Различают следующее представительство вегетативно-висцеральной иннервации: кора головного мозга; диэнцефальная область (межуточный мозг, hypothalamus); ядра среднего и продолговатого мозга;…

К кожным пробам относятся еще исследования местных реакций на симпатикотропные и ваготропные вещества. К симпатикотропным относится адреналин, который вводится в растворе 1: 1000 в количестве 0,1 мл (около 2 капель) внутрикожно. На месте инъекции в течение 5—10 минут возникает пятнышко побледнения и пилоаррекции («гусиная кожа»), окруженное красной каймой различной величины и интенсивности. При большой выраженности…

При раздражении различных корковых областей (особенно височной и теменной долей) могут возникать припадки с выраженными вегетативно-висцеральными компонентами. Хорошо известны, например, эпигастральная и кардиальная ауры при эпилептогенных очагах в коре. К.М. Быков, пользуясь павловским методом выработки временных связей (условных рефлексов), четко показал наличие связей коры головного мозга с рядом внутренних органов и процессов организма. О локальном…

Для исследования кожно-сосудистых расстройств применяется метод капилляроскопии, нуждающийся в специальном оснащении. При симпатических кризах отмечается сужение, спазм капилляров с неровным током крови. При парасимпатических влияниях капилляры расширены, усилен петлевой рисунок, кровоток замедлен, отмечаются явления отека. Подробное изложение ряда методов исследования и оценка клинического их значения приводятся в специальных монографиях, посвященных описанию висцеральной (вегетативной) иннервации и…

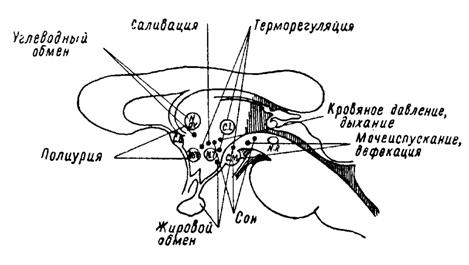

Вопросы локализации функций в межуточном мозге во многом остаются еще спорными, хотя по этому поводу накопилось большое количество экспериментальных и клинических данных. Попытку систематизировать эти данные сделал И.И. Русецкий. Является несомненным, что при экспериментальном воздействии на межуточный мозг и в клинических наблюдениях при поражении этой области отмечается ряд расстройств: изменения сосудистой иннервации (сужение и расширение…