Отделы нервной системы

Мы можем различать также центральный и периферический отделы. И в пределах центральной, и в пределах периферической нервной системы аппараты, имеющие в основном отношение к внешним реакциям и деятельности и относящиеся к внутренним процессам, анатомически и функционально взаимосвязаны.

Мы можем различать также центральный и периферический отделы. И в пределах центральной, и в пределах периферической нервной системы аппараты, имеющие в основном отношение к внешним реакциям и деятельности и относящиеся к внутренним процессам, анатомически и функционально взаимосвязаны.

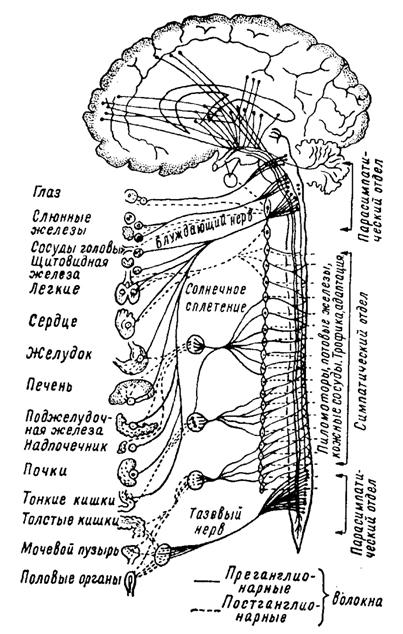

Различают следующее представительство вегетативно-висцеральной иннервации:

-

кора головного мозга;

-

диэнцефальная область (межуточный мозг, hypothalamus);

-

ядра среднего и продолговатого мозга;

-

ядра боковых рогов спинного мозга;

-

узлы пограничного симпатического ствола (и превертебральные полостные узлы);

-

симпатические и парасимпатические волокна в составе черепных и спинальных нервов, а также в «чисто» симпатических и парасимпатических нервах: nn. splanchici, n. pelvicus и др., к этому следует добавить ганглии, отдельные клетки и волокна;

-

интрамуральных симпатических и парасимпатических элементов, представленных на самой периферии — во внутренних органах, сосудах и т.д.

В первую очередь мы должны рассмотреть регуляцию висцеральных функций корой головного мозга.

Основы корковой регуляции этих функций были доказаны еще работами В.М. Бехтерева, Н.Л. Миславского и др. И.П. Павлов и его последователи показали ведущее значение коры больших полушарий в регуляции внутренностных процессов организма.

Обширные доказательства значения в этих процессах высшего отдела головного мозга — коры — были даны в работах К.М. Быкова и его сотрудников.

По представлениям некоторых авторов, в коре головного мозга существует локальное представительство функций отдельных внутренних органов, эта точка зрения, намеченная еще В.М. Бехтеревым, частично поддерживается в настоящее время А.М. Гринштейном (по крайней мере, в отношении висцерорецепции).

Что касается регуляции внутренних органов и процессов корой головного мозга (висцероэффекторных систем), то здесь вполне обоснованным является предположение о связи определенных областей коры с висцеральными аппаратами, принимающими непосредственное участие в функции, управляемой данной корковой областью (Е.К. Сепп, А.М. Гринштейн).

Так, двигательные зоны коры имеют отношение к сосудистой иннервации, регулирующей питание мышц во время их работы, зрительные поля коры и глазодвигательные центры к иннервации зрачка, определяющего степень освещения сетчатки, или хрусталика, осуществляющего приспособление к отдаленности объекта, и т.д.

«Топическая диагностика заболеваний нервной системы», А.В.Триумфов

Рефлекторный дермографизм вызывается проведением острием булавки штрихом по коже, его рефлекторная дуга замыкается в сегментарном аппарате спинного мозга. Дермографизм в виде фестончатой красной полосы различной ширины появляется через несколько секунд и держится несколько минут. Он является результатом вазодилатации и отсутствует в зоне пораженных периферических нервов и задних корешков (через которые выходят волокна сосудорасширители). Рефлекторный дермографизм…

Потовые рефлексы кожи имеют, несомненно, большое диагностическое значение. Одно время считалось, что потовые железы кожи имеют двойную иннервацию: вызываемый парасимпатической иннервацией пот — жидкий, обильный, а симпатической — густой, «липкий», не обильный, богатый солями. Однако следует считать установленным, что потовые железы имеют лишь симпатическую иннервацию, особенности пота — обилие его, концентрация в нем солей и…

Другой метод определения потливости (влажности) кожи — электрометрический. При этом методе можно воспользоваться достаточно распространенным аппаратом Н.Н. Мищука. При электрометрическом методе труднее определяются зоны нарушенного потоотделения. По нашему опыту, поскольку в практике часто важнее определить территории нарушений потливости, чем их степень, метод Минора остается более ценным. Интересным, но методически трудным и сложным по оценке получаемых…

Среди кожных проб довольно большое распространение имеет исследование кожной температуры. Определение терморегуляции имеет несомненное значение в общей оценке висцеральной иннервации, тонуса и устойчивости ее. Постоянство температуры обеспечивается регулирующим влиянием церебральных висцеральных центров, с другой стороны, территориальные изменения кожной температуры могут являться тонким показателем зональных нарушений иннервации, симпатической и парасимпатической, в основном находясь в прямой зависимости…

Во всем предыдущем изложении материала мы намеренно избегали понятий об отдельной вегетативной, висцеральной, или автономной нервной системе, нервная система едина, и все процессы внешней и внутренней деятельности организма взаимосвязаны. Тем не менее, помимо установления взаимодействия организма с внешней средой, существует и другая функция нервной системы — регуляция внутренних процессов. Эта нервная деятельность, по недавним еще…