Вопросы локализации функций в межуточном мозге

Вопросы локализации функций в межуточном мозге во многом остаются еще спорными, хотя по этому поводу накопилось большое количество экспериментальных и клинических данных. Попытку систематизировать эти данные сделал И.И. Русецкий.

Вопросы локализации функций в межуточном мозге во многом остаются еще спорными, хотя по этому поводу накопилось большое количество экспериментальных и клинических данных. Попытку систематизировать эти данные сделал И.И. Русецкий.

Является несомненным, что при экспериментальном воздействии на межуточный мозг и в клинических наблюдениях при поражении этой области отмечается ряд расстройств: изменения сосудистой иннервации (сужение и расширение сосудов, колебания кровяного давления, сердечного ритма), дыхания, функций желудочно-кишечного тракта, кроветворения, потооделения, терморегуляции, иннервации зрачка.

Возникают трофические расстройства, нарушается регуляция смены сна и бодрствования, деятельность желез внутренней секреции. Наблюдаются расстройства обменных процессов (водного, углеводного, жирового, белкового), могут возникать патологические жажда (полидипсия) и голод (булимия) и т.д.

Находясь в тесной анатомической и функциональной связи с корой головного мозга, зрительным бугром и периферическими висцеральными приборами, подбугровая область принимает участие в реакциях, сопровождающих психическую деятельность. Процессы, протекающие в коре головного мозга, окрашенные эмоционально через посредство подбугровых аппаратов, сопровождаются висцеральными рефлексами (изменением вазомоторов, сердечной деятельности, диурезом, расширением зрачков, повышением мышечного тонуса, слезотечением и т.д.).

Очаговые процессы (опухолевые, воспалительные, сосудистые) в подбугровой области могут вызывать нарушения кроветворения, артериальную гипертонию, пароксизмальную тахикардию, несахарное мочеизнурение, ожирение, кахексию, нарушения сна, терморегуляции, базедовизм, нарколепсию, катаплексию, тетанию, язвы желудка, кишечника, отеки и пр.

При частичных поражениях гипоталамической области могут наблюдаться своеобразные гемисиндромы: асимметрии кожной температуры, кровяного давления, половинные расстройства потоотделения и пилоаррекции, половинное облысение или депигментация, гемиатрофии и гемигипертрофии и т.д.

«Топическая диагностика заболеваний нервной системы», А.В.Триумфов

На пути к внутренним органам симпатические волокна проходят (частично прерываясь) в так называемых превертебральных ганглиях, из которых наиболее массивными являются ganglion semilunare (солнечное сплетение, plexus Solaris), ganglion mesentericum и др. Наконец, существуют еще собственные нервные сплетения (интрамуральные) внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, сердца, сосудов и др.). К превертебральным и интрамуральным сплетениям и узлам присоединяются и парасимпатические…

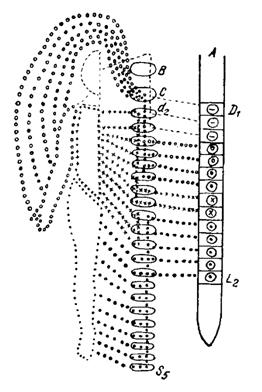

Сегментарным распределением вазомоторных, секреторных и трофических расстройств характеризуются поражения серого вещества спинного мозга (в частности его боковых рогов). Симпатическая сегментарная иннервация (боковые рога, ганглии пограничного симпатического ствола, rr. communicantes) не совсем точно соответствует чувствительной спинномозговой сегментарной иннервации. Речь идет о потооделительных и пиломоторных расстройствах. Следует учесть, что симпатические сегменты от VIII шейного до III грудного…

Наиболее характерным отличием остается особенность хода висцеральных волокон от центральной нервной системы к рабочему органу на периферии. Соматические нервные волокна (например, периферический двигательный нейрон) по выходе из спинного мозга, не прерываясь, достигают периферии (в данном примере — мышечного волокна). Висцеральные же (например, симпатические) по выходе из спинного мозга, на пути к рабочему органу, всегда прерываются…

Ваготония характеризовалась узкими зрачками, влажной, синюшной кожей, брадикардией, пониженным кровяным давлением, стесненным («астматическим») дыханием, обильным слюноотделением, повышенной кислотностью желудочного сока, наклонностью к спазмам пищевода, желудка, спастическим запорам, сменяющимся поносами, иногда colitis membranacea, пониженным обменом веществ, преобладанием процессов ассимиляции, наклонностью к ожирению. Состояние ваготонии характерно, например, для спящего. Не подлежит сомнению, что таких состояний полной, «тотальной»…

В клинике наблюдаются заболевания, «кризы» или «пароксизмы», отдельных органов или систем, которые характеризуются резким повышением, преобладанием тонуса одного из отделов — симпатического или парасимпатического (вагусного). Так, ваготоническими кризами являются, например, бронхиальная астма, крапивница, отек Квинке, вазомоторный ринит, морская болезнь, симпатикотоническими — спазмы сосудов в виде симметрической акроасфиксии, некоторых видов перемежающейся хромоты, в большей своей части…