Гипофизарные опухоли, секретирующие гормон роста (Признаки и симптомы)

Классические проявления СТГсекретнрующих опухолей обусловливаются одним или более из следующих трех факторов: экспансией опухоли, недостаточностью гипофизарных гормонов и гиперсекрецией СТГ. Клинические признаки, определяющиеся первыми двумя факторами, уже рассматривались, их частота у больных с СТГсекретирующими опухолями в прошлом была весьма значительна. С появлением возможности более ранней диагностики эти признаки встречаются относительно реже.

Классические проявления СТГсекретнрующих опухолей обусловливаются одним или более из следующих трех факторов: экспансией опухоли, недостаточностью гипофизарных гормонов и гиперсекрецией СТГ. Клинические признаки, определяющиеся первыми двумя факторами, уже рассматривались, их частота у больных с СТГсекретирующими опухолями в прошлом была весьма значительна. С появлением возможности более ранней диагностики эти признаки встречаются относительно реже.

Лицо 43-летней женщины с акромегалией, болеющей в течение 15 лет. Разрастание мягких тканей вокруг глаз, носа и рта привело к огрубению черт лица. Видны увеличенные слезные мешки, утолщенные кожные складки и фиброзные узелки (acrochordon).

Признаки и симптомы гиперсекреции СТГ обычно появляются после 20 — 30 лет жизни и развиваются медленно. Ранее всего проявляющимися признаками служат отеки и гипертрофия мягких тканей, распространяющиеся на конечности и лицо. Фотографии, полученные с 10 — 20 — летним интервалом, часто свидетельствуют о прогрессирующих изменениях внешнего вида больного. Изменения конечностей наиболее выражены в области кистей и стоп: пальцы становятся лопатообразными, а увеличение объема мягких тканей приводит к необходимости постоянно увеличивать размер колец, перчаток и обуви.

Кожа утолщается и становится грубой, а выраженность кожных складок усиливается. Может развиваться генерализованный гирсутизм и усиливаться пигментация. У 1/4 больных появляются кожные фиброзные узелки и иногда отмечается acanthosis nigricans. Часто усиливается секреция сальных желез, обусловливающая жирность кожи и образование кист, а также дольчатость языка. У больных с наиболее активной акромегалией проявляется повышенная потливость, служащая чувствительным клиническим показателем активности процесса. Костные изменения развиваются медленнее и включают в себя утолщение кортикального слоя костей, образование костных наростов и шипов в области концевых фаланг.

«Эндокринология и метаболизм», Ф.Фелиг, Д.Бакстер

Длительная гиперсекреция СТГ приводит к генерализованной висцеромегалии, захватывающей слюнные железы, печень, селезенку и почки. Увеличение слюнных желез проявляется клинически, тогда как гипертрофия других органов, как правило, не дает клинической симптоматики. Так, значительная гепатоспленомегалия указывает обычно на то, что больной страдает одновременно какимлибо другим заболеванием. Гипертрофия почек сопровождается повышением как секреторной, так и реабсорбционной функции. При…

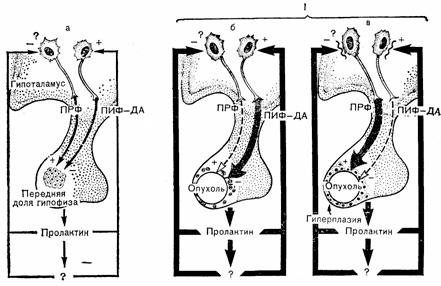

Возможные нейроэндокринные нарушения в патогенезе пролактинсекретирующих опухолей гипофиза: нормальная регуляция секреции пролактина по принципу обратной связи,которая опосредуется самим пролактином или какимто пока неизвестным интермедиатом и предполагает стимулирующее влияние на выделение дофамина (ДА) и/или другого пролактинингибирующего фактора (ПИФ) и тормозное влияние на выделение пролактинрилизинг фактора (ПРФ); изменения, которые должны были бы наблюдаться при развитии опухоли гипофиза…

Наиболее надежным общедоступным показателем, позволяющим разграничить норму, болезнь Кушинга и опухоль надпочечника, служит эффективность отрицательной обратной связи в системе гипоталамус — гипофиз — надпочечники. Основой соответствующего теста является характерное снижение чувствительности секреции АКТГ гипофизарными опухолями к тормозному действию кортизола. При использовании этой пробы в качестве метода первичного обследования дексаметазон в дозе 1 мг вводят в…

Определение исходного уровняОпределение уровня ТТГ в плазме позволяет разграничить нормальное и повышенное его содержание и поэтому полезно при дифференциации первичного и вторичного гипотиреоза. Каждая лаборатория должна иметь результаты своих собственных определений нормального уровня ТТГ как в исходном состоянии, так и после стимулирования гипофиза. Верхняя граница колебаний в норме при использовании стандартного препарата сравнения ТТГ (МРС…

Некоторые разногласия существуют по поводу влияния СТГ на сердечнососудистую систему. Это связано с небольшим числом обследуемых больных, различием способа их подбора и методов обследования. В возрасте между 40 и 50 годами у больных часто развивается гипертония, но обычно она незначительно выражена и поддается лекарственному лечению. При аутопсии, как правило, находят кардиомегалию, но, по-видимому, не существует…