Классификация химических соединений по видам биологической активности на основе их структуры (использование структурных формул и квантовохимических показателей)

Структурно-информационный анализ

Элементный состав ХС и расположение его атомов и связей между ними в пространстве полностью определяют физические и химические свойства ХС, а также его способность воздействовать на биологический объект (биологическую активность)1.

Состав и трехмерная структура реальной молекулы могут быть отражены в модели этой структуры, в проекциях ее на плоскость, в записях пространственных координат соответствующих атомов и типов связей между ними. Условным отражением структуры можно считать структурную формулу, в которой условные символы — взаимосвязь атомов в молекуле и тип этой связи (ковалентная — черточками, ионная — значками «+» и «-»).

Полное описание структуры молекулы включает ее трехмерную атомную структуру и электронную структуру. В это последнее описание включаются характеристики тех электронов, которые участвуют в межатомных взаимодействиях в молекуле, в процессах ее химического превращения, в межмолекулярных взаимодействиях и определяют физические свойства молекулы (например, оптические характеристики).

Электронная структура молекулы на практике определяется ее σ-электронами, образующими ординарные связи, π-электронами, участвующими в двойных и тройных связях и n-элементами гетероатомов (N, О, S, Р и др.), способных участвовать в донорно-акцепторных взаимодействиях.

Во многих биологически активных веществах наиболее существенны π-электроны (см., например: Сент-Дьердьи, 1960; Пюльман Б., 1966), которые определяют такие параметры молекулы, как энергии молекулярных орбиталей, потенциалы ионизации, энергия резонанса, электрический заряд, порядок связи, индекс свободной валентности и др.

Любые характеристики молекул, определяемые ее реальной структурой, будем называть структурными показателями.

Структурные показатели могут быть разделены на следующие виды:

- топологические, т. е. не меняющиеся при любых деформациях молекулы, производимых без разрывов и склеиваний (структурная формула и ее фрагменты, брутто-формула);

- топографические, т. е. отображающие пространственные соотношения между отдельными компонентами молекулы (расстояния и углы между атомами, отдельными группировками и т. д.);

- квантовомеханические или квантовохимические, т. е. характеризующие электронную структуру молекулы (энергии молекулярных орбиталей, электрический заряд на атоме, порядок связи, индекс свободной валентности и т. д.);

- химические, т. е. проявляющиеся при превращениях молекулы с изменением элементного состава или типа и числа связей в ХС (например, способность к определенным типам реакций, энергия Гиббса или ее изменение в определенных стандартных реакциях, окислительная и восстановительная способности, рК и т. д.);

- физические, т. е. характеризующие свойства индивидуальной молекулы как целого или совокупности однотипных по топологии молекул, которые можно наблюдать без химических превращений молекулы (например, молекулярный объем, температуры плавления и кипения, характеристики поглощения, рассеяния и излучения света и т. п.);

- физико-химические, т. е. проявляющиеся только при взаимодействии молекул данного вещества с молекулами другого вещества, которое не приводит, однако, к изменению элементного состава или типа и числа связей ХС (растворимость, гидратация, поведение в различных системах хроматографии и т. д.; при детальном рассмотрении эти показатели могут быть отнесены к физическим или химическим).

1По определению Л. Полинга и П. Полинга (1978), физические свойства — это такие свойства вещества, которые можно наблюдать, не превращая данное вещество в какие-либо другие, а химические — это такие свойства, которые характеризуют способность вещества участвовать в химических реакциях, т. е. в процессах превращения одних веществ в другие.

«Биологически активные вещества»,

Г.М.Баренбойм, А.Г.Маленков

Все тестируемые ХС проходят регистрацию и определение степени новизны, а также прогностическое установление типа потенциальной биологической (фармакологической) активности расчетными методами структурно-информационного анализа. На этом основании для веществ с невысокими значениями Q, L и М определяется та выборка тестов, через которую они должны пройти. В ряде случаев эта выборка определяется по формализованным правилам, в большинстве случаев…

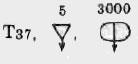

В итоговом документе («Биологический паспорт»), который формируется по итогам классификации данного ХС в автоматизированной системе, излагаются цели испытаний, а также следующие сведения о тестированном ХС: исходная информация о ХС (структурная и брутто-формула, физико-химические характеристики, организация-производитель, исходное назначение); номер регистрации; степень подлинности (соответствие структур, чистота); результаты испытаний с использованием расчетных методов; оценка биологической активности и токсичных…

Можно представить схему, изображенную на рисунке ниже, в более сжатой конспективной форме, развернув все события вдоль оси времени. Смотрите рисунок — Генеральная конфигурация системы классификации ХС Такая линейная развертка событий представлена на рисунке ниже, а комментарий к ней содержится в таблице, которую можно рассматривать как расширенную подпись к этому рисунку. Смотрите рисунок — Последовательность основных…

Вся работа системы проводится в интерактивном режиме: специфика работы с биологическим тест-объектом такова, что весьма высока вероятность его отклонения от стандарта в процессе подготовки эксперимента, резкого изменения его состояния или даже гибели в процессе эксперимента и т. д. Возможны ситуации, когда результаты тестирования ХС по одной методике могут привести к изменению всего порядка последующих испытаний…

Блок 9. классификация ХС по ихспособности сенсибилизировать биологические объекты к действию Функциональное назначение Определить изменение чувствительности биологических объектов при действии на них ХС по отношению к стандартному физическому фактору (нагревание, световое облучение и другие факторы в зависимости от задачи). Знание таких характеристик позволяет: 1) прогнозировать результат комбинированного действия ХС и физфактора; 2) выявить действие ХС,…