Формирование определенной конфигурации системы

Формирование определенной конфигурации системы начинается с определения цели и конкретных задач (подцелей) ее функционирования. Применительно к задачам определяются тест-объекты, методы, приборы, технология. Поскольку общей целью всей системы является получение информации о ХС путем определенных операций с биологическими объектами, можно говорить об информационной биотехнологии, которая определяется применительно к конкретным задачам классификации.

Документ, описывающий такую конкретную технологию и средства ее реализации, может быть назван «Карта информационной биотехнологии и технических средств».

Ниже приведена такая карта для автоматизированной системы первичной оценки безопасности ХС (АСПОБ ХС), основанная прежде всего на материале. Карта разработана совместно с Г. А. Чуичем.

После составления такой карты по каждой из методик составляется технологическая карта методики. Один из наиболее удачных вариантов такой карты был разработан Г. А. Чуичем и И. А. Лапиным. Эта карта включает в себя описание методики эксперимента, блок-схему экспериментальной установки и схему нестандартных блоков, например инкубационно-измерительной ячейки, описание приготовления тест-объекта и стандарта для него, циклограмму эксперимента, данные экспериментов для контрольного (эталонного) ХС и перечень литературы.

Карта информационной биотехнологии и технических средств (часть 1)

| Цель: Первичная оценка биологической безопасности ХС на субклеточном, клеточном и тканевом уровнях в автоматизированном режиме с производительностью 1000 соединений в год. | |||

| Подцели: Оценка следующих показателей ХС: | |||

| 1) способность вызывать генерализованную реакцию клеток; | |||

| 2) тканевая проницаемость; | |||

| 3) ДНК-тропность и мутагенность; | |||

| 4) действие на половые клетки; | |||

| 5) действие на клетки крови и элементы иммунной системы; | |||

| 6) действие на элементы нервной системы; | |||

| 7) цито- и гистотоксичность; | |||

| 8) тканевая тропность; | |||

| 9) способность сенсибилизировать действие некоторых физических факторов. | |||

| Форма достижения цели. Определение оптимальной схемы АСПОБ (на базе стандартных технологических и приборных блоков и модулей автоматизированной системы классификации ХС). | |||

| Функциональные, методические, технологические и технические особенности блоков | |||

| Блок 1. Генерализованная реакция клеточных объектов | |||

| Функциональное назначение | Определение концентрации, при которой испытуемое вещество вызовет первичную физиологическую реакцию клеток: изменение формы клеток и изменение состояния мембранных структур | ||

| Методы и их технологические особенности | Наиболее общими реакциями клетки на действие ХС можно считать изменение формы клеток и состояния их мембранных структур, в первую очередь цитоплазматической мембраны и мембран митохондрий. Состояние последних прямо связано состоянием митохондрий — основных энергетических структур клетки. Мембраны обладают собственной флуоресценцией, характеристики которой зависят от состояния мембраны, а также способны включать в свой состав флуоресцентные заряды, отражающие состояние мембран. Собственная флуоресценция мембран или мембранных зондов сравнительно легко поддается измерению. Резервным методом может быть регистраций характеристик движения подвижных клеток простейших: время движения после добавления ХС, изменения скоростей и траекторий и т. п. | ||

| Основные характеристики блока | |||

| Объект | Измеряемая характеристика |

Измеряемая зависимость от структуры (класса) и дозы ХС* | Техника |

| Бактерии (Е. coli) | Собственная УФ-флуоресценция клеток (или флуоресценция мембранных зондов). Изменение размеров клеток | Зависимость интенсивности флуоресценции | Проточный флуоресцентный микроскоп |

| Дрожжи (сахаромицеты) | — | — | |

| Простейшие (тетрахимена) | — | — | |

| Зеленые водоросли (хлорелла) | Зависимость размеров (периметр, площадь, коэффициент формы и др.) | Морфометрический телевизионный микроскоп | |

| * В конкретных случаях в этом и следующем блоке может измеряться зависимость от концентрации ХС (вместо дозы). | |||

«Биологически активные вещества»,

Г.М.Баренбойм, А.Г.Маленков

Все тестируемые ХС проходят регистрацию и определение степени новизны, а также прогностическое установление типа потенциальной биологической (фармакологической) активности расчетными методами структурно-информационного анализа. На этом основании для веществ с невысокими значениями Q, L и М определяется та выборка тестов, через которую они должны пройти. В ряде случаев эта выборка определяется по формализованным правилам, в большинстве случаев…

В итоговом документе («Биологический паспорт»), который формируется по итогам классификации данного ХС в автоматизированной системе, излагаются цели испытаний, а также следующие сведения о тестированном ХС: исходная информация о ХС (структурная и брутто-формула, физико-химические характеристики, организация-производитель, исходное назначение); номер регистрации; степень подлинности (соответствие структур, чистота); результаты испытаний с использованием расчетных методов; оценка биологической активности и токсичных…

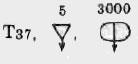

Можно представить схему, изображенную на рисунке ниже, в более сжатой конспективной форме, развернув все события вдоль оси времени. Смотрите рисунок — Генеральная конфигурация системы классификации ХС Такая линейная развертка событий представлена на рисунке ниже, а комментарий к ней содержится в таблице, которую можно рассматривать как расширенную подпись к этому рисунку. Смотрите рисунок — Последовательность основных…

Вся работа системы проводится в интерактивном режиме: специфика работы с биологическим тест-объектом такова, что весьма высока вероятность его отклонения от стандарта в процессе подготовки эксперимента, резкого изменения его состояния или даже гибели в процессе эксперимента и т. д. Возможны ситуации, когда результаты тестирования ХС по одной методике могут привести к изменению всего порядка последующих испытаний…

Блок 9. классификация ХС по ихспособности сенсибилизировать биологические объекты к действию Функциональное назначение Определить изменение чувствительности биологических объектов при действии на них ХС по отношению к стандартному физическому фактору (нагревание, световое облучение и другие факторы в зависимости от задачи). Знание таких характеристик позволяет: 1) прогнозировать результат комбинированного действия ХС и физфактора; 2) выявить действие ХС,…